皆さんこんにちは、エンドルフィンズ代表の田上です。

少し前に、エンドルフィンズのメンバー向けに『憲法って何だろう?』という講義を行いました。

ホラクラシーに興味のある方であればご存知のことかと思いますが、ホラクラシーはそのシステムの根底に憲法(ホラクラシー憲法)を採用しています。

元々ホラクラシーという組織運営モデルに出会う前から『憲法』に関して興味を持っており自分で学習していた背景もあり、ホラクラシーが憲法を前提としたモデルであると知った時に、『この組織運営モデルを組織に浸透させるにあたって、憲法という概念自体の理解度が、ホラクラシーの真のパワーを引き出すカギである』と確信し、メンバーに対してシェアしようと思い立って今に至ります。

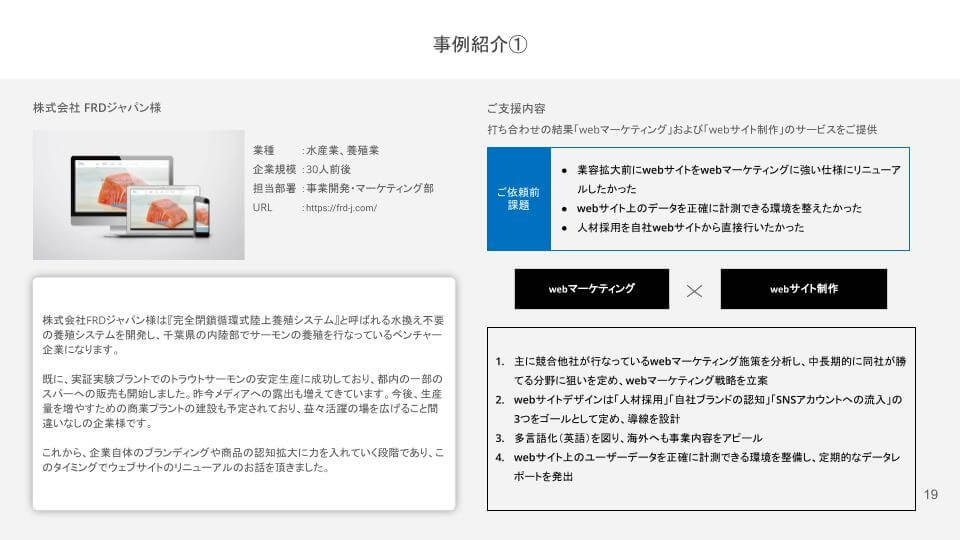

私がまとめたスライドは以下に掲載しております。また、こちらの記事では、スライドにまとめた内容を口頭で補足していたものを文字に起こしてまとめていきたいと思います。

かなりスライドの量と内容が多いので、何回かに分けて記事化していきたいと思います。

目次

前段

私が憲法をまとめるに至った経緯は前述いたしましたが、このスライドを作るに当たっての目的を以下3点に絞っています。

- 憲法が何のために存在するのか(目的)

- 本当の意味での“自由”とは何なのか(自由の定義)

- “自由”であり続けるために必要な個人の振る舞いとはなんなのか(形骸化させたないための要点)

憲法自体の掘り下げはもちろんのこと、そこで得た気づきを自社にどのように適用すればホラクラシーというモデルの真価を発揮できるのか、我々の存在目的を達成する一助となるのか、という観点でまとめることに主眼をおいています。

本の紹介

今回のスライドにまとめている憲法に関する内容は、小室直樹氏の著書『日本人のための憲法原論』の要約・図解になっています。

こちらの書籍は、憲法の成り立ちや現在の日本の様々な問題と憲法の関係性が論じられており、自分の思考のフレームワークを変えてくれた書籍でした。

ホラクラシーに出会う前からこちらの本を読み込んでいたため、ホラクラシーが憲法を根底に敷いていると聞いて『なるほど』と思うと同時に、日本企業で採用する為には憲法自体の理解が必要不可欠だ、という発想が出てきたのもこの本のおかげです。

こちらの本は、現在エンドルフィンズの課題図書として採用されています。

憲法の基礎知識

先ずは導入編として、現在の日本国憲法の基礎知識からお勉強・復習をしていきたいと思います。

憲法の位置付け

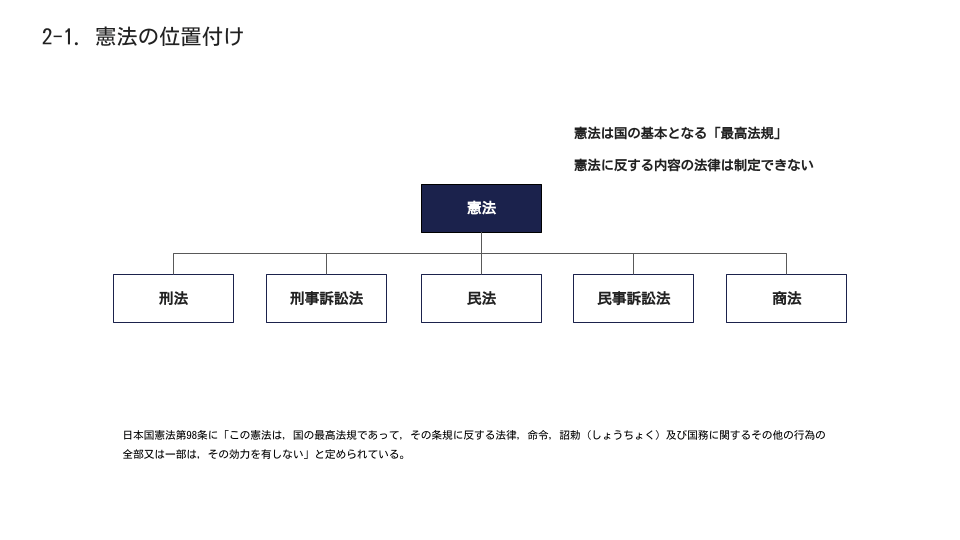

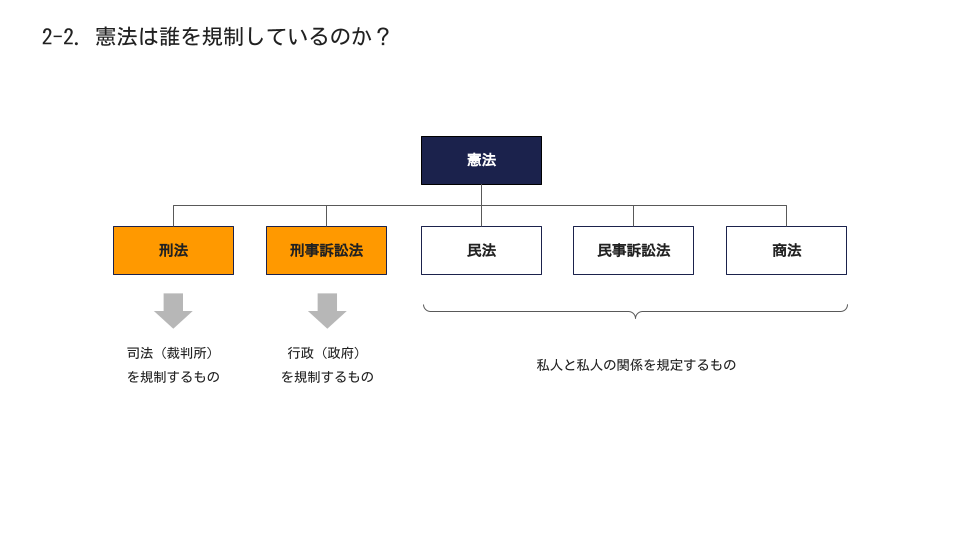

憲法、及び法律の話をする時に、押さえておきたいのがこの6つです。

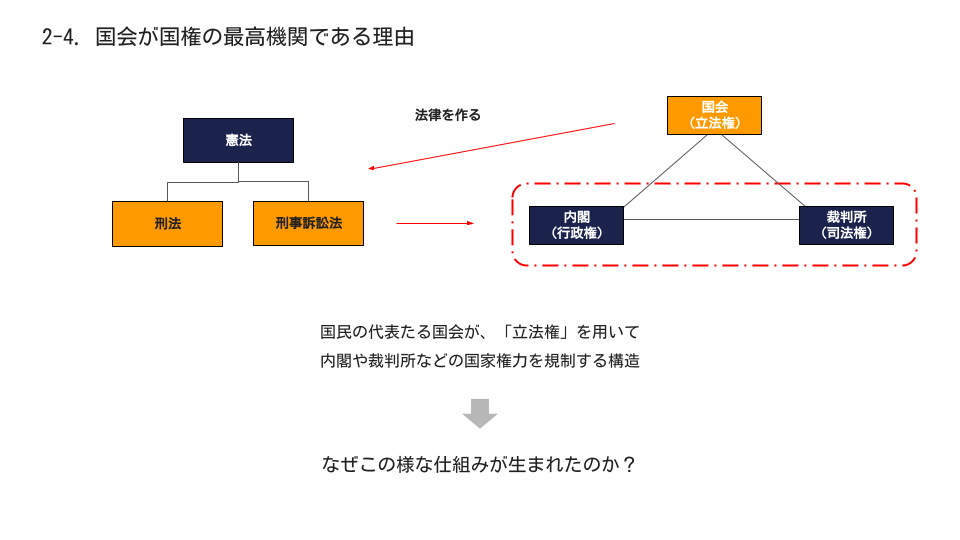

一番上が、『憲法(日本国憲法)』、その下に『刑法』『刑事訴訟法』『民法』『民事訴訟法』『商法』という法律が存在します。

この6つを総称して『六法』と呼んだりします。六法全書などはこの6つの法令を記した書物のことを指します。もちろん正確には地方自治法や金融商品取引法など様々な法律が存在しますが、概念を掘り下げるにあたっては代表的なこの6つにフォーカスを当てて解説を進めたいと思います。

憲法は、この六法の中でも「最高法規」として位置付けられています。つまり、6つの中で一番強いということです。日本国憲法第98条に「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と定められているので、憲法に反する内容の法律は制定できないことになります。

憲法は誰を規制しているのか?

続いて、これら憲法が『誰』を規制しているのかについて考えていきましょう。

例示として『刑法』の条文を記載しています。刑法第199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する」という条文がありますが、これは『誰』を規制するものなのか。

先にスクロールする前に少し考えてみてください。

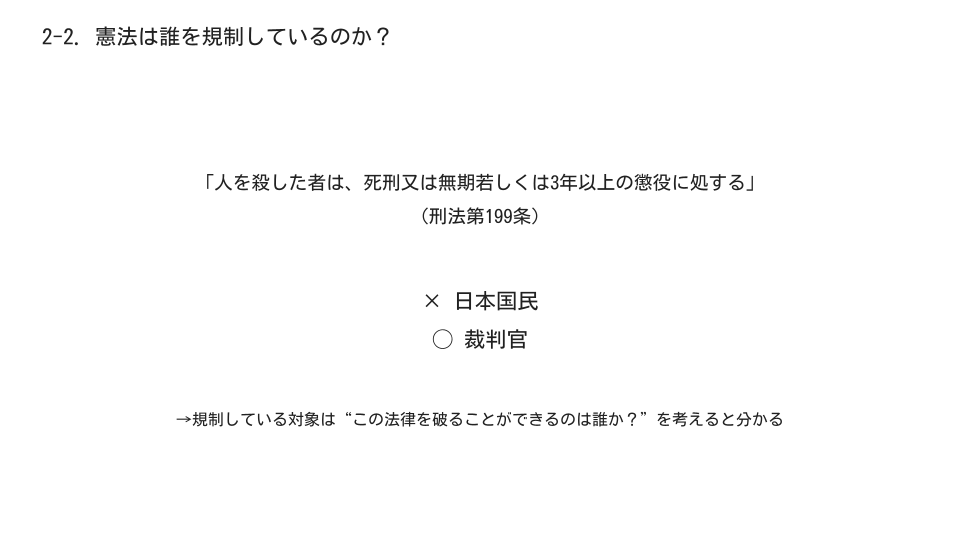

恐らく、多くの方が『日本国民』や『一般市民』といった回答を思い浮かべたのではないでしょうか?

正解は、『裁判官』です。

こうした条文が『誰』を規制しているものなのかを考える時には、「この条文を破ることができるのは誰か?」を考えると分かりやすいです。

多くの方々が思い浮かべたであろう『日本国民』『一般市民』がこの条文を破ることが出来るかというと答えはNoです。

条文に『人を殺してはならない』と書かれていれば、それは確かに日本国民が破ることのできる法律ですが、刑法はそのような書かれ方はしていません。

この条文を破ることができるのは、裁判官です。

裁判官の前に人を殺めた人がいたとして、その人が夫からDVを受けていて殺してしまった、情緒酌量の余地ありとして『2年の懲役でいいよ』と言ってしまうと、こちらの条文を破ったことになります。

つまり、刑法とは司法(裁判所)を規制するために作られた法律であることがわかります。

同じ具合にそれぞれの法律を見ていくと、『民法』『民事訴訟法』『商法』は対象を日本国民、つまり私人と私人の関係を規制しているものだとわかります。

一方で、『刑事訴訟法』は行政(政府)を規制する為に存在していることがわかります。

ここでもしかしたら「何故司法や行政、つまり国家権力を規制する必要があるのかな?」と疑問に思われた方もいるかもしれません。

この疑問が憲法理解のスタート地点となりますので、ぜひ頭の片隅に置いておいてください。

日本の国家権力の仕組み

それでは続いて現在の日本の国家権力について復習していきましょう。

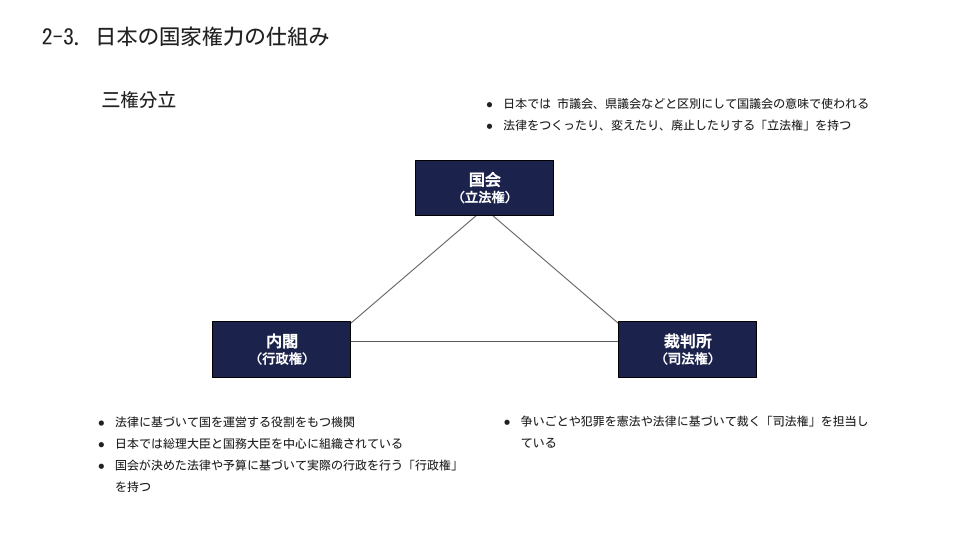

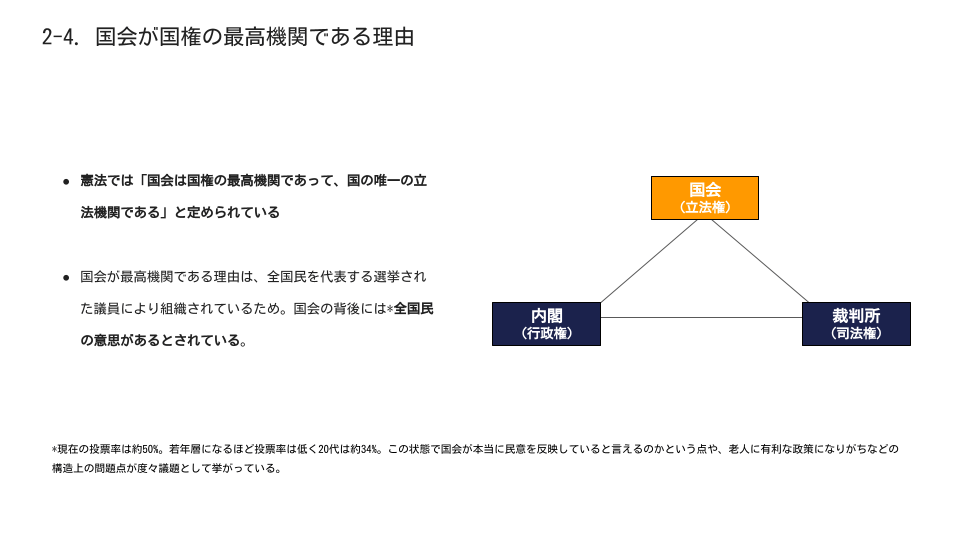

日本では、立法権、行政権、司法権という国家の絶大なパワーの源である3つの権力を国会、内閣、裁判所の3つの機関に分けて持たせるシステムを採用しています。

これを『三権分立』と呼んでいます。

「立法権」とは法律を作ったり、変えたり、廃止したりする権利、「行政権」とは国会が定めた法律や予算に基づいて実際の行政を行う権利、「司法権」とは争いごとや犯罪を憲法や法律に基づいて裁くを権利を意味します。

国会が国権の最高機関である理由

日本国憲法の中では『国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である』との記載があり、この3つの機関の中でも国会が一番強いよ、と言っています。

これは何故かというと、国会が日本国民からの投票で選ばれた国会議員によって組織されているため、その背後には日本国民全員の民意が控えている、と考えるためです。

これが民主主義のパワーの根源であり、おじさんたちが選挙が大事と言っている背景になります。

さて、六法の図と三権分立の図を並べると、国民の選挙により選ばれた代表者からなる国会が、法律を作る権利を行使しながら、行政権を持つ内閣、司法権をもつ裁判所などの国家権力を規制する構造が見えてきます。

なぜこの様な仕組みを日本が採用するに至ったかを掘り下げることで、『憲法』が持つ真の役割をより深く理解できるようになるはずです。

ここまでで憲法の基礎知識の勉強は終わりです。

次回から憲法の発展の歴史を見ていきたいと思います。

本日はこの辺で。