皆さんこんにちは、エンドルフィンズ代表の田上です。

今回は、マーケティングのフレームワークの一つ『STP分析』について紹介します。

webマーケティング戦略を立案し、集客力を高める上では自社独自のポジショニングを確立することがとても重要になってきます。

今回は、そのポジショニングを定義するための思考法の一つ、STP分析を使うことで『自社の強み』『競合他社との差別化』『顧客に対する提供価値』が明確になる、そんなお話をしたいと思います。

目次

webマーケティングの要、STP分析とは?

STPとはなにか

STPはフィリップ・コトラー氏が提唱したことで知られていますが、始まりはゼネラルモーターズの伝説的経営者、アルフレッド・スローン氏の『顧客セグメンテーション』であると言われています。

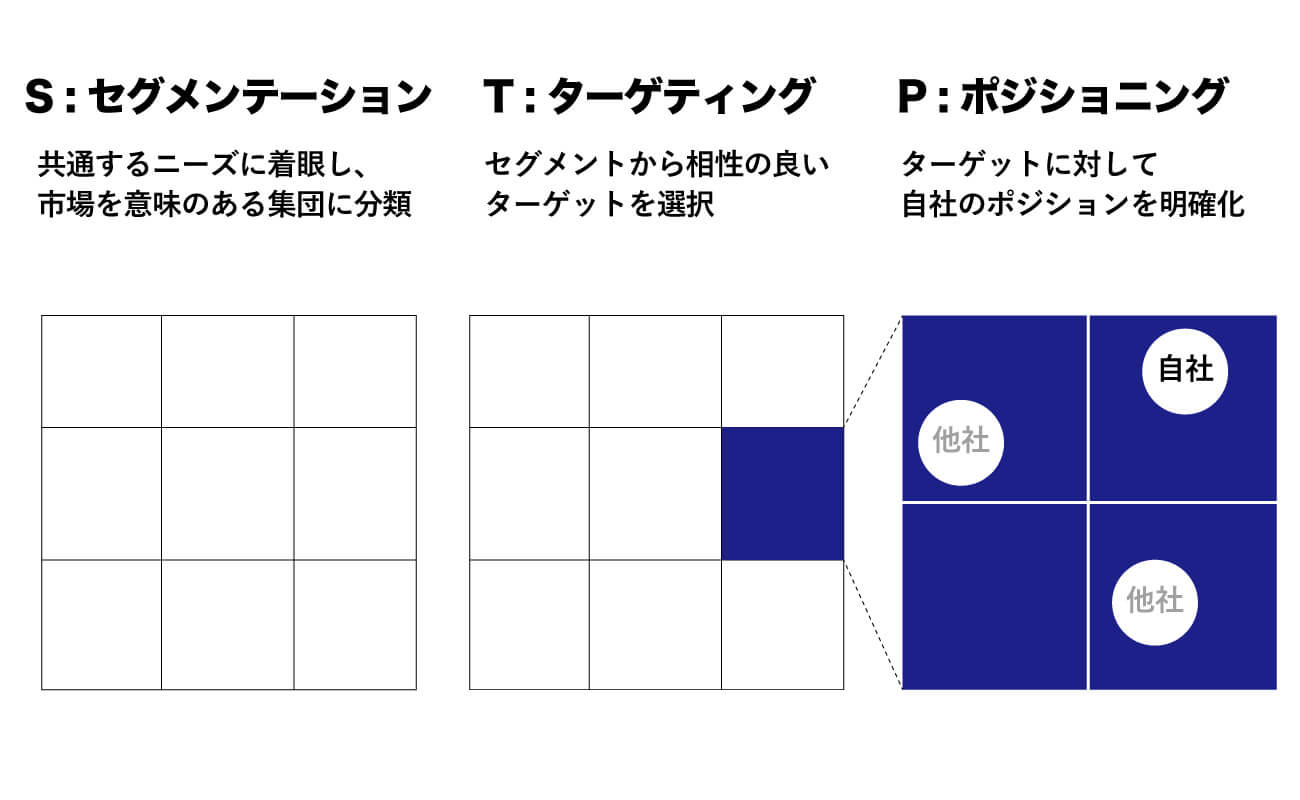

- Segmentation :セグメンテーション

- Targeting:ターゲティング

- Positioning:ポジショニング

3つの言葉の頭文字をとってSTPです。

セグメンテーションは、共通するニーズに着眼しながら市場を意味のある集団に分けることを指します。市場を細分化し、顧客をさまざまなカテゴリーに分けてグループ化していきます。

ターゲティングは、セグメンテーションで分けた集団の中から自社と相性の良さそうなターゲット層を選択することを指します。顧客の解像度を上げ、自社にとって最も魅力的な相性の良い市場を選定するためのステップです。

最後にポジショニングですが、ターゲティングで選定した顧客層に対し、自社をどう知覚してもらうかを定めることを指します。自社の市場における立ち位置を明確にしターゲットにどう認知してもらうか、他社との差別化を定義するステップです。

STP分析の目的

STP分析を提唱したコトラー氏は、STPを『効果的に市場を開拓するためのマーケティング手法』として紹介しています。

顧客の解像度を上げることでどのような悩みを持っているのかを明確にし、自社の持つソリューションや商品がその悩み事をどのように解決できるのかを明確にすることは、効果的に市場を開拓するための有用なフレームワークと言えるでしょう。

自社の製品・サービスを漠然とした市場・顧客に届けるのではなく、しっかりと必要としている顧客層へ適切な情報と共に提供すること、これがSTP分析を行う目的となります。

STP分析はブラッシュアップしていくもの

STP分析は、かなり歴史のあるフレームワークです。

マーケティングの基本として現在でも多用されている優れたフレームワークではありますが、決して万能な方法論ではありません。STPの各項目を机上の空論で決めることにはどうしても限界があります。

例えば、STP分析を行い自社独自のポジションを確立してwebサイトを通して対外的にアピールしたとしましょう。実際に蓋を開けてみると、自社の商品やサービスを買ってくれている人はSTP分析で想定していたセグメントと全く違っていた、といったケースはよく起きます。

もちろんマーケターとしては、そのような事態を起こさないために、STP分析の中で実際に顧客にヒアリングするなどして分析結果と実際のギャップを小さくする様努力します。しかしながら、100%確実な分析結果など存在しません。

STP分析の大前提として、ある程度の調査、分析ができたら一旦それを仮説と置いて動き出しましょう。そして実際に取得できたデータと対比して、S・T・Pのどの部分の仮説が間違っていたのか検証し、修正を繰り返しながらブラッシュアップしていきましょう。

これさえすれば完璧だということではなく、あくまでも自社と顧客の関係性を整理し、自社の立ち位置を振り返るための手段として使うことが最もSTP分析の力を引き出せる使い方だと感じています。

STPの分析手法

それでは、ここから具体的にSTPの各要素を掘りさげていきます。

セグメンテーション

セグメンテーションは、ユーザーの持つニーズに着目して、グループ化していきます。つまり自社のターゲットとする見込み客がいるであろう市場を意味のある集団に分類することを狙いとします。

セグメンテーションの有名な事例として、自動車メーカーのゼネラルモーターズの事例を紹介しましょう。

1930年代、単一車種を量産する戦略をとっていたフォードがその価格優位性によって業界No.1の座にいました。フォードとの競争に敗退していたゼネラルモーターズは、『所得』のレイヤーによって車に求めるものが違うということを発見し、各レイヤーの顧客ニーズに応じた多品車種量産の生産スタイルを構築しました。その結果、フォードを抑え業界No.1の座につくことができたのです。

この例は、『所得』という軸で市場をグループ化しています。どの様な軸でセグメンテーションするかは、ケースバイケースですが主だった切り口を以下で紹介したいと思います。

国・都道府県・気候などの『地理的変数』

地理的変数は、国や都道府県、人口、交通手段など地理の違いやそこから派生する文化の違いなどを軸にセグメンテーションする方法です。

具体的には、国内ならば関東か関西か、県民性、藩民性などを考慮して、ニーズの違いを探っていきます。

実店舗などの物理的距離に縛られるビジネスなどは、この地理的変数は避けては通れない要素だと思われます。逆にECやWebサービスなど物理的な距離に縛られない業種・業態はあまり必要のない軸かもしれません。

年齢・性別・家族構成・職業などの『人口動態変数』

人口動態変数は、人を軸にしたセグメンテーションの手法です。

年齢や性別から年収や職業、さらには家族構成やライフサイクルなどで分類していきます。

人口動態のもととなるデータは、公的な機関の統計や企業リサーチなど、一般公開されているものを活用することが多いです。

また、webマーケティングの分野ではGoogleアナリティクスから取れるユーザー属性、ユーザーの興味関心といった指標も参考にする場合があります。

ライフスタイル・性格、好みなどの『心理的変数』

心理的変数は、好みや性格、価値観など人の感性に関わる軸でセグメンテーションする手法です。

例えば、webを使った検索行動において若年層はGoogleなどの検索エンジンではなく、インスタグラムなどのハッシュタグ検索が主流となっています。こうした時流の移り変わりや価値観の変化によって新たに生まれてくるビジネスチャンスは多くあると思います。

また、インターネットが登場し、web上の分析ツールが急速に進化してきました。web上の行動には如実にライフスタイルや性格、好みが反映されています。これらのビックデータを解析したユーザーの需要予測を元にセグメンテーションするケースが多いです。

購買状況・製品に対する知識・購買パターンなどの『行動変数』

行動変数とは、どんのような動機でユーザーが購買行動をとるのかを軸としたセグメンテーション手法です。

購買状況、製品の購入と消費回数、求めている価格帯や製品のパフォーマンスなども行動変数になります。

上述のゼネラルモーターズの例がまさにこちらの行動変数に該当します。

ターゲティング

続いてはターゲティングです。

セグメンテーションし、細分化したグループの中から自社と相性の良さそうなセグメンテーションを選択(ターゲティング)していきます。

ここでの重要な考え方として既存の商品やサービスにとらわれ過ぎないように注意してください。時々『既存の自社の商品にあった領域(ターゲット)はどこか?』という『(既存の)商品』→『ニーズ』と考える方がいるのですが、これからの時代はユーザーのニーズから商品をカスタマイズしていくという、柔軟性が必要になってきます。

『ニーズ』→『商品』の順番で考え、今の自社の強みと照らし合わせた時にターゲットとすべきセグメントはどこか?という視点でターゲティングを見ていきましょう。

よく使われるターゲティングの手法は以下の3つです。

集中型

集中型はセグメンテーションした市場で、ターゲットをピンポイントで選ぶ手法です。

ターゲティングといっても、セグメントに分けた層の内、1つに絞らなくてはいけないといったことはありません。自社の強み、提供価値から勘案して相性の良さそうなセグメントを複数選択することは合理的です。

一方で、集中型は自社の強みや提供価値がニッチな市場をターゲットとしているものに適しています。この場合は、複数のセグメントを選択するよりは1つのセグメントに集中してリソースを割き、徹底的にユーザーのニーズや持っている悩みを調査します。

その後、その市場の特定の顧客が熱狂的に欲しがる商品やサービスを展開していく、という流れになります。

差別型

差別型は、自社と相性の良さそうなセグメントを複数選択した上で、それぞれのセグメントに合わせたサービスや商品を提供する手法です。

集中型に比べてターゲットとする範囲を広げた形になり、多くの企業はこの差別型の手法を用いて仮説を立て、検証をしていきます。

選択した複数のセグメントのユーザーがどの様なニーズ・困りごとを持っているのかを分析した後、そのユーザーや市場ごとにサービスの内容を少し変え、商品の魅せ方、ラインナップを変えていき、本当に自社と相性の良いターゲットを洗い出す手法になります。

無差別型

無差別型は、セグメンテーションされたグループ全てに対して、無差別に同じ商品を供給する手法です。

こちらの手法は、食料品など比較的低単価な商材と相性がよく、主に大手企業で多く見られる手法です。

これは、複数の市場を同質的なものとみなすというターゲティングの手法ですが、無差別型故に全てのセグメントに対して仮説を立て、検証を行うことになるので非常に大きな労力とコストが必要となります。

ポジショニング

最後がポジショニングになります。競合他社に対する差別化と言い換えても良いかもしれません。

ポジショニングで大事なのは、あくまでも“ユーザーから見た”差別化要因を意識することです。

ポジショニングは大きく2つのステップに分かれます。

1つが、競合他社の分析です。ターゲットとするセグメントに競合他社が多数いるような市場では、自社のサービスや商品が選ばれにくく、価格競争に陥るリスクもあります。それ故、ポジショニングのステップでは、ターゲットとするセグメントに既にサービスを提供している競合の存在を調査しましょう。

2つ目が、提供価値の分析です。たとえ競合他社がいようが自社独自の提供価値があれば問題はありません。ポジショニングを考える際には、そのセグメントのユーザーのニーズ・悩みを調査した上で、競合他社が提供している価値、自社が提供できる価値、その3つを明確にし、自社独自のポジショニングを言語化することが大切になります。

競合他社・競合商品を洗い出そう

ポジショニングのフェーズでは、ターゲットとしたセグメントにいるであろう競合、もしくは競合商品の洗い出しを行いましょう。

ここでは出来るだけ多くの競合をリストアップします。

提供価値をベースにマッピングのための軸を決めよう

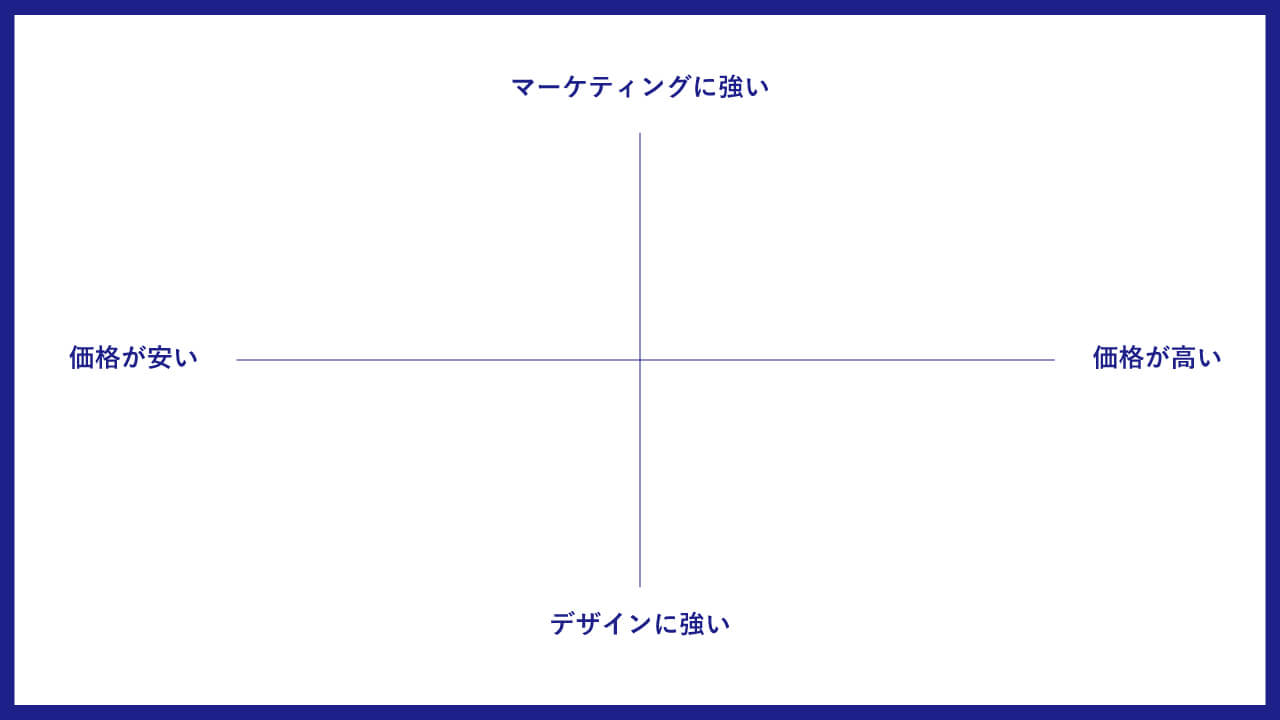

競合をリストアップできたら、競合が提供している価値に着目して、縦軸と横軸を決めます。

軸の決め方には多くの選択肢があると思います。まずは競合が提供している価値、例えば価格や、ターゲット、商品特性など、リストアップしていきましょう。その中で、自社の特性なども考慮し、独自のポジショニングが確立できそうな2軸を決めていきましょう。

例えば、弊社の例で言えばwebサイト制作をサービスとして展開しており、webマーケティング戦略をしっかりと構築できることを強みにしています。その代わり制作費としては決して安いとは言えない価格になっています。

このような場合、横軸に価格(高い、安い)、縦軸にマーケティングが強いのか、デザインが強いのかという軸を定めると自社と競合他社のポジションの違いを可視化できます。

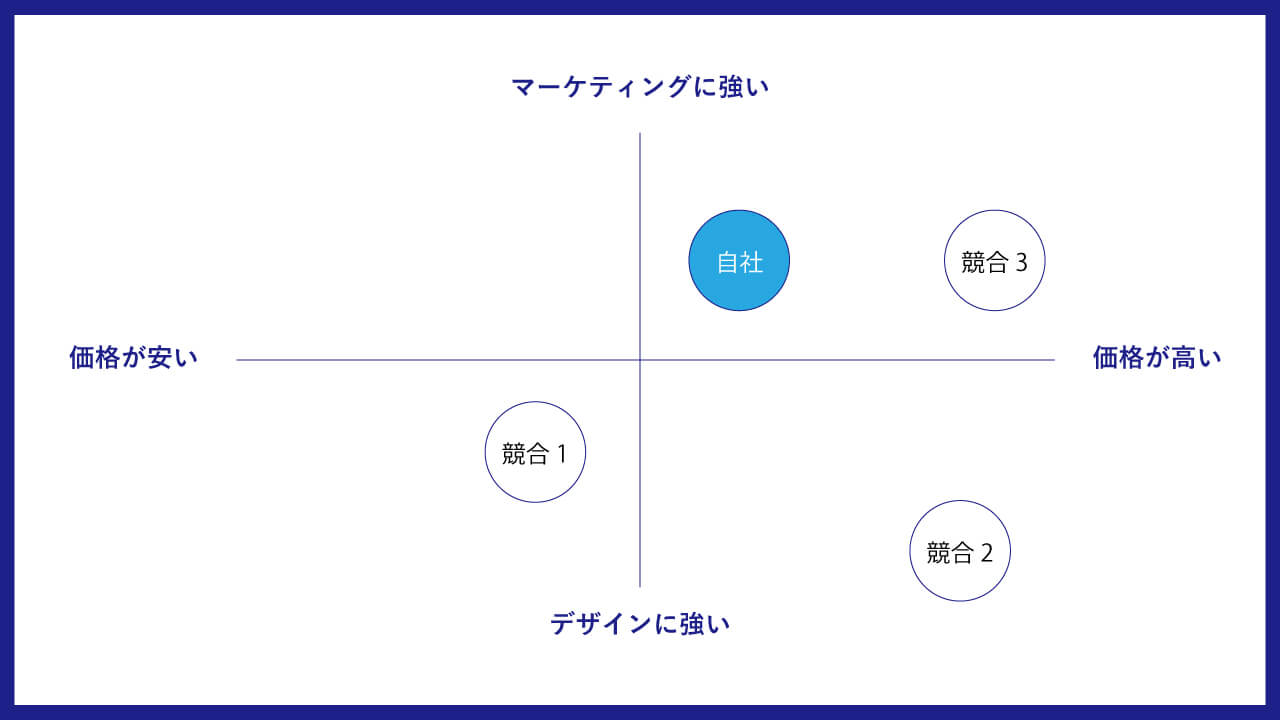

自社と競合他社をマッピングしよう

自社と競合他社を4象限の中にマッピングさせましょう。

可視化することで、より差別化のイメージがわき、ユーザーへの説明やチーム内での意思統一がしやすくなります。

実際には、プロジェクトが走り始めた後にPDCAを回すことで、このマッピングの精度を上げていきます。前述しましたが、こちらのマップは“ユーザーにとって”という顧客視点が重要です。その顧客視点を確かめるのは、実際にターゲット層に属する人にインタビューするのが一番です。

STP分析を行い、実際の営業活動や開発を通してコンタクトしたユーザーに積極的に自社の強みや競合他社に抱く印象などをインタビューしてみましょう。

そうして集めた実データをもとに、再度このSTP分析を行うことで、『自社の強み』『競合他社との差別化』『顧客に対する提供価値』の解像度が上がり自社のポジショニングが明確になっていきます。

webマーケティングの要『STP分析』で自社のポジショニングを定義する、まとめ

今回は、webマーケティングの要となる『STP分析』で自社のポジショニングを定義する方法について解説しました。

このポジショニングを定義した後で、対外的に『○○といったら自社』という意識づけを行うことが、競争に巻き込まれない独自戦略『バリュープロポジション戦略』となります。

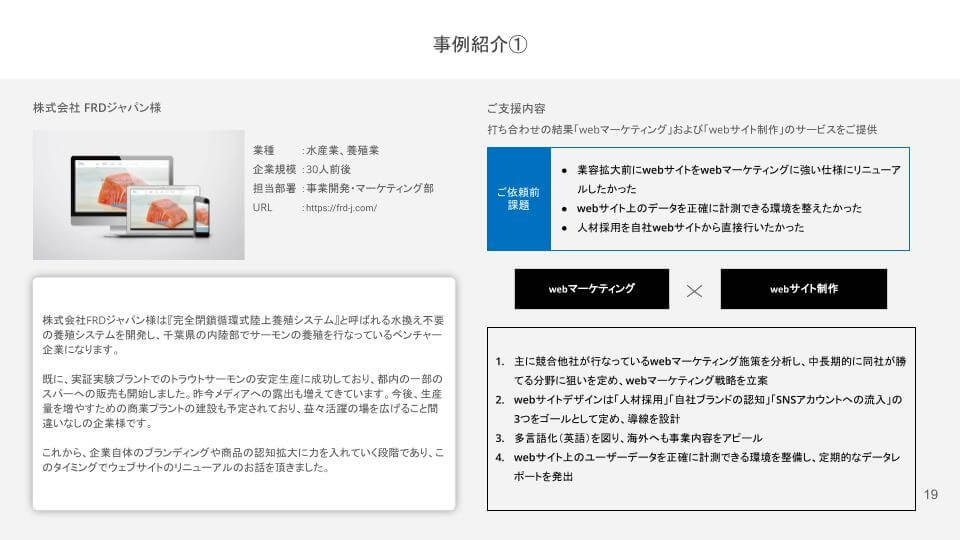

エンドルフィンズでは、webマーケティング戦略を立案した上で最適なwebサイトを制作・リニューアルサービスをご提供しています。

webサイトをリニューアルしたいけど、どのような点に気をつければいいかわからない、webマーケティングからプロに相談したい、といったお悩みをお持ちのかたはぜひお気軽にお声掛けください。