皆さん、こんにちは。エンドルフィンズ代表の田上です。

この記事では、Webを使って集客力を強化したいという方向けに、 当社で行っているWebマーケティング目線で競合他社を分析する手法について解説していきたいと思います。

この記事を読み終えると、今まで漠然とした知識でしかなかった「競合分析」が、Webマーケティングの視点でどのようなフレームワークに則り行えば良いかが分かるようになるかと思います。

また、Webマーケティングの観点で競合他社とどのように差別化すればよいのか、その思考方法を身につけることが可能になるかと思います。

では、実際に Webマーケティングの観点からの競合分析の手法について解説していきます。

目次

Webマーケティングの基礎

まずは、Webマーケティングの基礎から説明していきます。

一般的にお客様が、 Webマーケティングによって集客力を強化したいと言った時、その先には必ず「売上の向上」というゴールがあります。

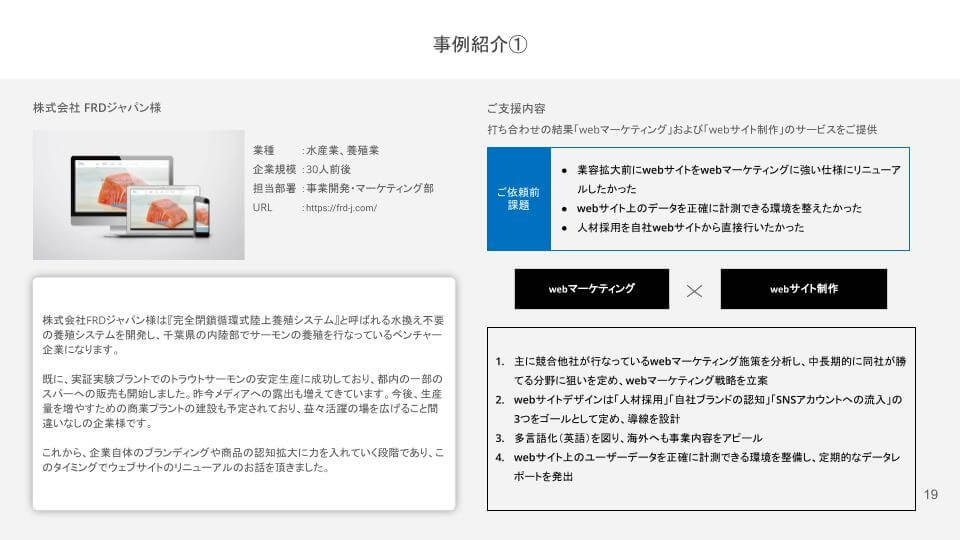

上の図は、その売上の増加というゴールまでにお客様が辿るであろう具体的な道のりを、「認知」から「受注」、そして「継続利用」までのステップ分けして可視化したものになります。

認知からサイト訪問まで

一番最初のステップが「認知」→「サイト訪問」です。自社のサービスや商品を、まだ認識していない人に知ってもらい、自社のWebサイトに集客するステップのことを指します。

認知拡大における手法の主な例としては、広告が挙げられます。Webや紙媒体、TVなどのマスメディアなどに広告を出稿することで、今はまだ自社のことを知らない層にもアプローチすることが可能になります。

広告の他に、思いつく手法を上の図にまとめていますが、改めて以下に列挙します。

- SEO

- 検索広告(Web広告)

- FaceBook広告

- コンテンツ発信

- 展示会出展

- メディア露出

- 業界紙への広告出稿

- 郵送/FAX・ダイレクトメール

- テレビCM/タクシー広告

サイト訪問からCV(コンバージョン)まで

次が「サイト訪問」→「CV(コンバージョン)」です。

CVとは、Webサイト内に設置したゴールの様なもので、サイトを訪れたユーザーに何かしらの行動を起こしてもらうもの、になります。ある企業はお問い合わせの送信をCVと起き、ある企業は資料のダウンロードをCVと置くなど企業によってCVの定義は様々です。

施策の代表例としては、ホワイトペーパーという、訪れたユーザーが知りたいであろう情報を冊子としてまとめたものをPDFでダウンロードできるように用意しておく、等が挙げられます。

こうすることで、ユーザーは自社のサービスや商品が、自分の困りごとやニーズにマッチしているかをじっくりと吟味でき、次にWebサイトへ訪問するときには購買意欲が高まっている状態を実現しやすくなります。

この他、こちらのステップでの主な施策を改めて以下に列挙します。

- Webサイト/LP改善

- CTA設計

- 事例インタビュー

- ホワイトペーパー

- セミナー開催

CVから商談まで

次が「CV」→「商談」です。

Webサイト上でCVを達成した後には、具体的に売上につなげる商談のフェーズにユーザーを誘導しなくてはなりません。

ここでの代表的な施策は、インサイドセールス、特にメールマーケティング等が挙げられます。WebサイトからPDFをダウンロードする際に、ユーザーのメールアドレスの入力を必須にすると、自社サービスや商品に興味・関心のあるユーザーの連絡リストが作成できます。

このリストに対して、定期的にお役立ち情報など、サービス・商品に関連するメールを送り続けるとユーザーが実際に導入を前提として話を聞いてみたいといったタイミングに自社の名前を想起してもらえ、商談までつなげやすくなります。

この他、こちらのステップでの主な施策を改めて以下に列挙します。

- インサイドセールス

- 営業資料改善

- MAツール

商談から受注まで

次が「商談」→「受注」です。

この辺りになると、各企業も普段取り組まれている先が多く、イメージし易いのではないかなと思います。

ここでは、セールスの強化や価格戦略の見直し、サービス内容のテコ入れなど、上手くいった商談、上手くいかなかった商談から学びを得て改善を繰り返すものになります。

また、昨今のコロナ禍では、オンライン商談の技術向上やSFAツールを導入したデータドリブンな営業活動が注目を集めています。

受注から継続利用まで

最後に「受注」→「継続利用」のステップです。

継続利用は、サービスの内容や業種・業態により様々かとは思いますが、昨今のサブスクリプションの潮流もあり、多くの業種で継続利用を検討する傾向にあります。

確かにWebの現場でも、サブスク化による収益の安定化の恩恵は大きく、今後ほぼ全ての業種・業態でサービスはサブスク化していくのだろうと感じています。

ここでは、プロダクト改善、CS(顧客満足)強化、アップセル、クロスセルなどの施策が有効になってきます。

以上が、お客様を購買、継続購入にまで導くマーケティングステップの解説でしたが、ことWebマーケティングというジャンルにおいては、上の図の②「認知」→「サイト訪問」のステップと、①「サイト訪問」→「CV(コンバージョン)」の2つのステップが主な守備範囲となります。

ちなみに、上の図の中で①と②の順番が逆なのは、Webマーケティングの施策は先ず①から着手し、Webサイトに訪れた人をCVまでしっかりと誘導できる様になってから②の施策に着手すべきなので、順序が前後逆に表示されています。

本日のテーマの「Webマーケティング目線での競合分析」は、正に競合他社がこの①、②のステップでどのような施策を展開しているのかを調査・分析し、自社の打ち手を決めていく流れに他なりません。

ユーザーの熱量別ピラミッド

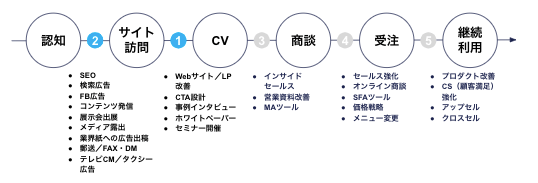

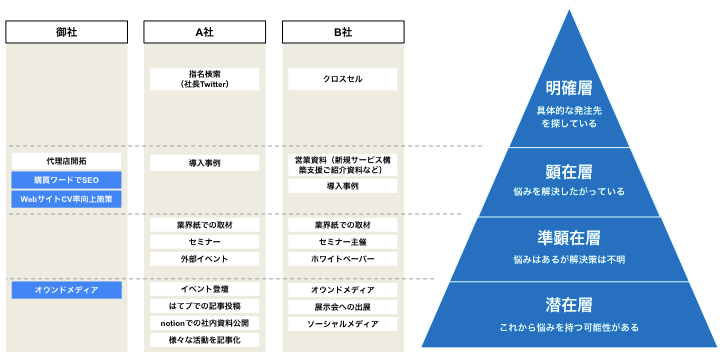

②「認知」→「サイト訪問」のステップと、①「サイト訪問」→「CV(コンバージョン)」の2つのステップにおいて、ユーザーが上の図のどこにカテゴライズされるかによってアプローチする施策が変わってきます。

ピラミッド構造になっているのは、底辺の「潜在層」であるほどユーザー数は多く、頂点の「明確層」に近づくほど人数が少なくなるためです。

潜在層

潜在層は、これから悩みを持つ可能性がある層です。

言い換えると、自分がどんな悩みを持っているか自覚していない層と言えます。

この層に有効なマーケティング手法としては以下の様な項目が挙げられます。

- 広報

- テレビCM

- オウンドメディア

- 展示会

- テレアポ

- ソーシャルメディア

- ノウハウ系セミナー申込

- SNSフォロー

- メルマガ登録

準顕在層

準顕在層は、悩みはあるが解決策は不明な段階、にある層です。

こちらの層は、受動的に情報収集をしている段階か、ある程度解決策を探し始めた初期の段階と言えるでしょう。よって、SNSで流れてきた広告の中に該当する情報があればクリックするし、Google検索などでざっと検索して、役に立ちそうな情報を見て回っている状態だと言えます。

この層に有効なマーケティング手法としては以下の様な項目が挙げられます。

- Facebook広告

- セミナー

- 記事広告

- 情報検索ワードでSEO

- ホワイトペーパー

- FAX DM/郵送DM

- 事例系セミナー申込

- ノウハウ資料ダウンロード

- 事例集ダウンロード

顕在層

顕在層は、悩みを解決したがっている層です。

この層の特徴としては、能動的に情報を検索し、購買することを前提とした検索行動を取る点です。

この層に有効なマーケティング手法としては以下の様な項目が挙げられます。

- 検索広告

- リターゲティング広告

- 営業資料

- 購買ワードでSEO

- 導入事例

- 代理店開拓

- 資料請求

- 料金表ダウンロード

- 事例集ダウンロード

明確層

明確層は、悩みが明確であり、具体的な発注先や商品を探している層です。

この層は、すでにある程度の情報収集や比較検討を終えており、明確に発注する商品や企業のイメージが頭の中で固まっています。

この層に有効なマーケティング手法としては以下の様な項目が挙げられます。

- 既存深耕

- 紹介獲得

- 指名検索

- お問い合わせ

- 見積依頼

- 製品カタログ請求

競合分析の具体例

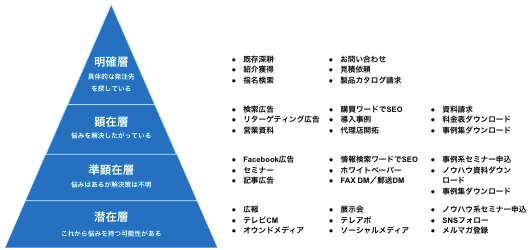

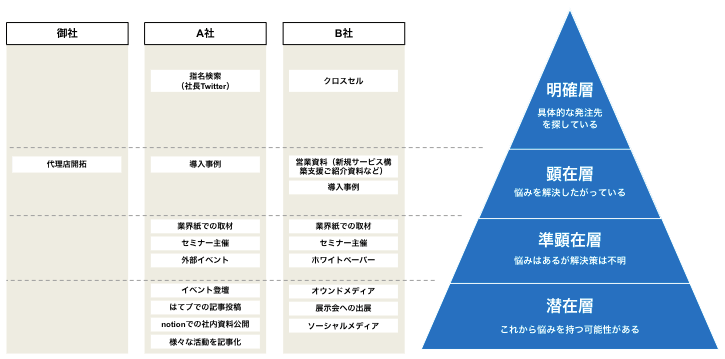

ここから、競合分析の具体例に入っていきますが、当社が最近集客支援の提案をさせて頂いたクライアントへの提案内容を例として、Webマーケティングに関する競合分析の解説をしていきたいと思います。

ちなみに、こちらのクライアントはシステム開発を生業としている企業様です。

競合A社のWebマーケティング施策

まず、A社は潜在層に対するWebマーケティング施策に多くのリソースを割いていました。

具体的には広義の「コンテンツマーケティング」の手法で、A社の社長が登壇したイベントの記事を執筆したり、はてなブログ上でエンジニア向けの技術記事を書いたり、最近流行りのNotionを誰でも見れるように公開し、同社の福利厚生の充実度合いをコンテンツとして発信したりしていました。

準顕在層に対しては、業界紙(←悩みの範囲を特定できる媒体)での取材記事を掲載していたり、セミナーを自ら企画・開催していたりと、悩みを自ら定義しその解決策が自社であることをアピールするための投資を行なっていました。

それらの活動を経て、同社のWebサイトに訪問してきたユーザーに向けて「導入事例」の記事を積極的に掲載しており、悩みを解決したがっている顕在層のユーザー向けに信頼感や安心感を与える施策をとっていました。

明確層に向けては、社長がTwitterアカウントで積極的に発信しており、上述した社内Notionの投稿がバズるなど、企業文化に対するファンを醸成する様な取り組みを行なっていました。

競合B社のWebマーケティング施策

まず潜在層に対してですが、B社は、A社よりも徹底してオウンドメディア構築にリソースを割いていました。

2018年ごろから、自社のWebサイト上にシステム開発関連のブログ記事を大量に作成し、SEOパワーを高め、潜在顧客からの認知獲得施策を始めていました。この施策が奏功しており、B社のWebサイトにはクライアントの約3倍、A社の約1.5倍の人数が訪問していました。

準顕在層に対しては、業界紙への露出やセミナーの主催などを行なっていましたが、特に自社Webサイト上に多くのホワイトペーパーを掲載しており、ここでもWebマーケティングの王道施策にしっかりとリソースを割いている様子が伺えました。

顕在層にも同様に、サービスの利用を検討しているであろうお客様が社内決裁を行う上で気になるような情報やポイントをまとめている営業資料をWebサイトからダウンロードできる環境を構築していました。

明確層に対しては、既存のクライアントに対して「ソリューションパートナー契約」なるものを締結しており、1つのシステムだけではなく、クロスセル、アップセルに繋がる環境をしっかりと構築していました。

総じて、Webマーケティング的にはほぼ満点に近い施策が採られている会社だと調査の結果結論づけました。

競合分析を経てのWebマーケティング施策

上図に記載した通り、我々のクライアントは、Webマーケティング領域においてほとんど打ち手を実施しておらず、新規顧客は競合他社に流れていた状態でした。

そこで我々は、大きく以下2つの戦略方針を立案しました。

1、潜在層および準顕在層向けのコンテンツマーケティング施策

2、顕在層に対する購買ワードでのSEO、及びWebサイトCV率向上施策

コンテンツマーケティング施策

大前提として、潜在層や準顕在層に対する施策は、効果が出るまでに時間がかかるというデメリットがある一方で、成果が出始めるとその効力は強力で、競合他社に対して逆転不可能な差を生むことができるというメリットを内包しています。

よって、競合他社が潜在層や準顕在層に対する施策に力を入れている場合、必ず自社も潜在層や準顕在層向けの施策を実施すべきなのです。

今回のケースでは、正に競合のB社が既に成果をあげていましたし、A社も積極的にコンテンツを作成し、発信を強化していたので、クライアントに対しても潜在層や準顕在層に向けたコンテンツマーケティングの施策を取ることを提案しました。

こちらはB社が頭一つ抜きに出ているので、B社が強いキーワードは避けつつクライアントの強みを活かせるようなキーワード選定を行う、ニッチ戦略で進む予定でいます。

購買ワードでのSEO、及びWebサイトCV率向上施策

こちらは所謂「内部施策」と呼ばれるジャンルにカテゴライズされる施策ですが、Webサイト内に顕在層が検索するであろうキーワードを散りばめる、あるいは役立つ情報を多く記載することでSEOパワーを高め、ユーザーの流入とCV率の向上を図る施策です。

また、併せてWebサイトをリニューアルし、Webサイトに訪れたユーザーをゴールのCVポイントまでストレスなく誘導できる動線を設計していく施策を取る予定です。

これにより、システム開発における悩みを解決したがっている層への認知力を高め、折角Webサイトに来たのに求めていた情報がなくて離脱してしまう、といった人を減らす効果が期待しています。

まずは、これら2つの施策からスタートし、費用対効果を見極めつつ次のステップに進んでいくような戦略を立案しています。

webマーケティング視点での競合分析の方法、まとめ

Webマーケティングの視点から、競合他社がすでに採用している施策や、リソースの割いているポイントを調査・分析できると自ずと自社が取るべき施策や狙うポイントが見えてきます。

詳細な調査の下で戦略を立案してからWebマーケティングに着手することで、成果、つまり売上の向上の確度が高まります。

これからWebマーケティングの施策を本格的に検討しようとされている企業様は、是非自分たちの力だけで見切り発車をする前に、Webマーケティングのプロフェッショナルから助言をもらうことをお勧めいたします。