今回は、私がクライアントのwebサイト制作を行う前に必ず実施している、クライアントの『強み』を定義する方法をご紹介したいと思います。

以下の記事でも書いているように、webマーケティング戦略を構築し、webでの集客力を高めたいと思われている方や、これからwebサイトをリニューアル制作する際に合わせて、webマーケティング戦略を描きたいという方には『バリュープロポジション戦略』を採用することをオススメしています。

こちらのwebマーケティング戦略では自社の独自性・優位性を定義することがマーケティング戦略の柱となります。

今回は、その独自性・優位性を定義する際に用いる『3C分析』というフレームワークをご紹介したいと思います。

目次

webマーケティングに重要な「3C分析」とは

3C分析とは、自社と自社を取り巻く市場環境を分析するためのwebマーケティングフレームワークの一つです。

3Cとは以下の3つの要素を指します。

・顧客(Customer)

・競合(Competitor)

・自社(Company)

元マッキンゼー日本支社長だった大前研一氏が考案したもので、企業の経営戦略上の課題を明確化することが可能であるといわれています。

3C分析の目的とは?

3C分析を行う目的は、KSF(Key Success Factor)と呼ばれる成功要因を定義すること、とされています。

KSFは『顧客から選ばれる最も重要な要素』と言い換えることもできるでしょうし、『サービスの差別化ポイント』とも言い換えることが出来ると思います。

我々のクライアントの多くは、webサイトを通じてより多くの顧客から選ばれたい、といった目的を持っている事業体が多く、web制作の前には必ずこの3C分析を行うようにしています。

3C分析を行うことで、クライアントのKSFの洗い出し・定義を行い、そのKSFを中心に据えたwebマーケティング戦略を構築することで、web上からの集客力向上はもちろんのこと、競合他社との競争に巻き込まれずに売上げを向上させやすい独自のポジショニングを確立できるように意識しています。

3C分析のやり方

Customer(顧客)の分析方法

まずは、Customer(顧客)の分析方法から解説していきます。

Customerは3つのCの中で、最初に分析する様にしてください。

理由としては、『顧客から選ばれる最も重要な要素』であるKSFを洗い出すためには顧客が求めているものファーストで戦略を構築していく必要があるためです。

全てのwebマーケティング戦略は「顧客」目線で構築されるべきなので、一番最初にCustomer(顧客)の分析から始めます。

Customerには「市場」も含まれる

Customerは直訳すると顧客という意味ですが、3C分析を行う上では、顧客という意味に加え『市場』という意味も含むことに注意しましょう。

市場環境も含めた顧客分析を行うことで、より深く顧客を知ることが出来ます。

市場分析

市場分析では、顧客を取り囲む『外的要因』と『競争要因』に分けて分析をしていきます。

『外的要因』

外的要因とは、顧客が自社でコントロール出来ない様なマクロ環境的な要素を指します。例えば、その業界の景気変動や影響の受けやすい社会要因、流行の影響の受けやすさなどです。

外的要因は、一般的に『PEST分析』というフレームワークを用いて分析します。

PESTとは、以下の4つの外部環境のことを指します。

- Politics(政治動向)

- Economy(経済)

- Society(トレンドや人口変遷)

- Technology(技術革新や情報の変遷)

それぞれのカテゴリーで顧客が影響を受けているであろう要素をまとめていきましょう。これにより顧客の解像度が上がります。当然、抱えている悩みや課題の解像度も上がるでしょう。その上で自社のサービスを使ってくれている理由などを考えると、自社の強みの解像度も上がってくるのです。

『競争要因』

競争要因とは、顧客の業種・業態において存在している、もしくはこれから出現するであろうビジネス上の脅威のことを指します。

一般的に『5フォース分析』というフレームワークを用いて分析していきます。

5フォース分析は、以下の5つのカテゴリーに分けて分析をしていきます。

- 新規参入者の脅威

- 代替品の脅威

- 買い手の交渉力

- 売り手の交渉力

- 既存競合他社

新規参入の脅威とは、顧客の市場の新規参入のし易さを指します。例えばwebサイト制作といった業種は、新規参入のハードルが非常に低いです。事業をスタートするための設備投資も必要なく、PC一つで開業できるため、多くの個人が競合となりえます。

一方で、開業のための特殊な免許や許認可が必要なビジネスの新規参入に関するハードルは高いでしょう。顧客がそういった業種・業界にいる場合、新規参入者の脅威はある程度低いと判断することが可能です。

代替品の脅威とは、顧客の商品・サービスの代替となる様な商品・サービスが生まれてくる可能性のことを指します。例えば、タクシー業界においてUberといった個人がタクシーの代わりを果たす様なサービスの出現は代替品の脅威にカテゴライズされます。

今後、テクノロジーの進化によってこうした代替商品・サービスが出てくる可能性を考えまとめていきましょう。

買い手の交渉力と売り手の交渉力は、顧客の業種・業態におけるサプライチェーン上でのパワーバランスの変遷を纏めてみましょう。例えば広告業界では、今までテレビ局は売り手として絶大な交渉力を誇っていました。一方で昨今web広告がテレビ広告の市場規模を抜きました。これからは時間の経過に伴いテレビ局の売り手としての交渉力はどんどん低下し、逆にweb広告業界の交渉力が強まるでしょう。

この様に、顧客の業種・業態におけるパワーバランスの変遷を考え、今後さらされるであろう事業環境を纏めていきましょう。

最後に既存の競合他社に関する分析です。改めて既存の競合他社を分析してみましょう。我々は特にwebマーケティングに強みを持つ会社ですので、クライアントの競合他社がどの様なwebマーケティング施策をとっているのかを中心に調査をしています。

他社の施策を調べ上げ、注力できていないポイントを洗い出し、そこを重点的に攻めるといった戦略がセオリーになります。

それぞれの切り口で顧客が置かれている業界を調査していきましょう。これらの分析を行うことで、業界内における顧客を取り巻くリスクが明確化・明文化出来、顧客の抱えている課題、潜在的な不安などをより解像度高く理解できる様になります。

顧客分析

市場分析が完了したら、顧客分析へと移りましょう。

顧客の潜在的なニーズ、つまりは、解決したい困りごとはどこにあるのかを中心に調査していきます。すでに顧客になってくれているという事は、自社の商品・サービスに何らかの価値を感じてくれていることになります。

その価値とは何なのかを明確化することがここでのポイントになります。

こちらは、既に取引先をお持ちの方はその方達に直接インタビューを行うことを推奨しています。とても面倒な工程ですが、実際に自社を選んでくれた人に直接話を聞くのがやはり一番気づきが多く確実性が高いです。

- 何を解決したくて自社サービスを選んだのか

- 自社サービスの何に価値を感じて選んでくれたのか

- 自社の提供価値で良いと思っている点

- 他社と比較・検討した際に重視したポイント

こういったポイントを中心にヒアリングを行ってみましょう。既に満たしていると思われる顧客のニーズを明確化していきましょう。

新規事業などまだ取引先をお持ちでない方は、顧客のペルソナ像を作ってみましょう。また、新規サービスのプロトタイプを作って、ペルソナ像に近いユーザーにヒアリングしてみましょう。

プロトタイプを使ってみての感想、困っていることを解決できるかなどの観点でヒアリングを行い、顧客のニーズを明確化していきましょう。

このヒアリングを行うことで、自社が価値だと思っていた点と、顧客が価値だと思っていた点にギャップがないかを明確化出来ます。売り上げや集客に課題を感じている方は、この『顧客が感じている価値』をきちんと把握できていないケースが多いです。また、自社で定義している強みと顧客が感じている強みがズレているというケースも多いです。

顧客分析では、顧客が感じてくれいている価値と、自社で認識している価値のギャップを埋める姿勢で分析にあたりましょう。

Competitor(競合他社)の分析方法

Customerの分析の次は、上述の5フォース分析にも出てきた、競合他社のより深い分析を行なっていきます。

競合他社の分析は『定量的な分析』と『定性的な分析』に分けて調査することをオススメしています。

定量的な分析

定量的な分析は、競合他社の資本規模、社員数、実績数など、数値で把握できるもの全てを指します。

web上で収集できる情報を中心に出来るだけ多くの情報を洗い出しましょう。もし会社として興信所調書などを取り付けられるのであれば、その様な調査機関のレポートも参考にします。スプレッドシートやExcelシートに一覧表にしてまとめると情報を集め終わった後に比較しやすくなります。

また、少し専門的な話になりますが、webサイトのインデックス数やwebメディアを展開している場合はそのインデックス数なども調べる様にしましょう。インデックス数についての詳しい内容は以下の記事をご参照ください。

定性的な分析

定性的な分析は、顧客から見た競合他社の強み、弱み、特徴などを調べていきましょう。

例えば、資本力が強く、規模が大きい競合他社の場合『カバー範囲の広いサービスと質』が強みとして考えられるでしょう。一方で『決裁スピードが遅い』『担当者がすぐ変わる』『価格が高い』などの弱みも考えられます。

こうした競合他社に対するユーザーの不満が自社のKSFとなったり、webマーケティング戦略上の注力点になったりするケースも多いので、Customerの分析の項で触れた、既存顧客へヒアリングする機会などに、競合他社に対する印象をヒアリングしてしまうのも有効な手段の一つだと言えます。

また、競合他社がwebサイト上で強調している『キーワード』も調査すると良いでしょう。

web上で強調しているキーワードは、競合他社がターゲットにしている顧客の解決したい悩み事とほぼイコールなので、他社の力を入れているポイントが把握できます。

Competitorの範囲

よくクライアントから『自社に競合他社と比べての優位性や独自性なんてないよ』といった話しをされることがあります。

そういったケースでは『地域』という観点を取り入れる様にアドバイスしています。

例えば『○○区で一番○○』という考え方です。

競合他社を分析する際に、何も考えずに業界のトップから数社をリスト化して調べ始める方がいますが、何らかの軸であえて競合他社の範囲を縛ることによってその中で一番になれそうなもの、つまりKSFが見つけやすくなります。

例えば、競合の多いwebサイト制作の業界の場合、自社よりも実績も企業規模も大きい先がごまんといます。そこで「台東区で一番」という視点と、業界を絞った「エステに強い」といった視点を組み合わせるとどうでしょうか。

「台東区で一番、エステサロンのweb制作に強い企業」といった独自のポジショニングを構築できます。

まずは、こうしたニッチな市場で1番になることを狙い、独自のポジショニングを確立した上で周辺市場に活動の幅を広げていくというのは有効なwebマーケティング戦略です。

Company(自社)の分析方法

最後にCompany、自社について分析していきます。

自社については、きちんと把握しているとおっしゃるクライアントは多いのですが、実際は、客観的に分析出来ていないケースが殆どです。

客観性を担保しながら自社の分析ができるフレームワークとして、『SWOT分析』と『VRIO分析』を紹介したいと思います。

SWOT分析

SWOT分析とは、企業の内部要因と外部要因の観点から強みを洗い出す分析手法です。

- Strength(自社の強み:内部要因)

- Weakness(自社の弱み:内部要因)

- Opportunity(機会:外部要因)

- Threat(脅威:外部要因)

内部要因

自社の強みや自社の弱みは、内部要因にカテゴライズされます。

前述した様に、この部分は自社の内部で定義すると客観性が失われてしまいます。一方で、Customerへのヒアリングの際に、自社の強みを聞くポイントを設定していると思います。

こうした内部要因ほど、既存の顧客にヒアリングし、価値を感じているポイントを明確化していきましょう。自ずと強みや弱みが明確化されると思います。

外部要因

外部要因はCustomerに行った市場分析の自社版のイメージで分析を行いましょう。

ここでも客観性を担保するために、外部機関が出している市場調査レポートなどを積極的に活用しましょう。

このSWOT分析の活かし方として、各要素を掛け合わせて分析することも有用だといわれています。

例えば、各要素を定義した後にStrength(自社の強み)×Opportunity(機会)の掛け合わせを考えることで、これからの環境変化の中で自社の追い風になりそうなチャンスは何か、その中で自社のどんな強みが発揮できるか、という思考の軸を定義することが可能になります。

分析と合わせて、それをどう戦略に活かすのか?といった視点に繋げる意識を持つとより解像度の高い議論が可能になります。

VRIO分析

VRIO分析は、自社の経営資源に注目した分析手法です。

特徴としては、上記の『SWOT分析』よりも、定量要素が強い分析手法と言えます。自社のことを客観的に捉えるのが難しいと考える場合には、VRIO分析を用いることをオススメします。

- Value(経済価値)

- Rarity(希少性)

- Inimitability(模倣困難性)

- Organization(組織)

普段、これら各要素の説明はBS/PLを用いてクライアントに対して説明しているので、こちらの記事で細かい点までは記述しないのですが、特に経済価値や希少性といったポイントは、PLの売上に占める営業利益の比率で分析することをオススメしています。

営業利益とは、その会社の売上から仕入れに掛かるコストを引いた利益です。よってこの営業利益率が高い場合、その会社が仕入れに乗せた付加価値が高いことを意味します。逆に営業利益率が低い場合は、仕入れたものに乗せた不可価値が低いことを意味します。

この付加価値こそが経済価値であり、その付加価値を付与している事業者の数が希少性につながります。

クライアントのPLから付加価値の高低を分析し、その高低を決定している要素は何なのかを分析していきます。これによって、すぐに改善策を立案できるケースもあれば、後半の要素である「組織」と深く関わっていて簡単に改善できない場合もあります。

VRIO分析は、自社の強み、弱みをBS/PLなどの数値的な観点から掘り下げていくことで自社の現状を炙り出していきます。そういった意味でより実態にあった、ある種ドライな分析結果になることが多いです。一つ一つ要素をリスト化していき、まとめていきましょう。自社の中でこれらの要素を明確化できれば、他社との差別化ポイント、KSFを定義しやすくなります。

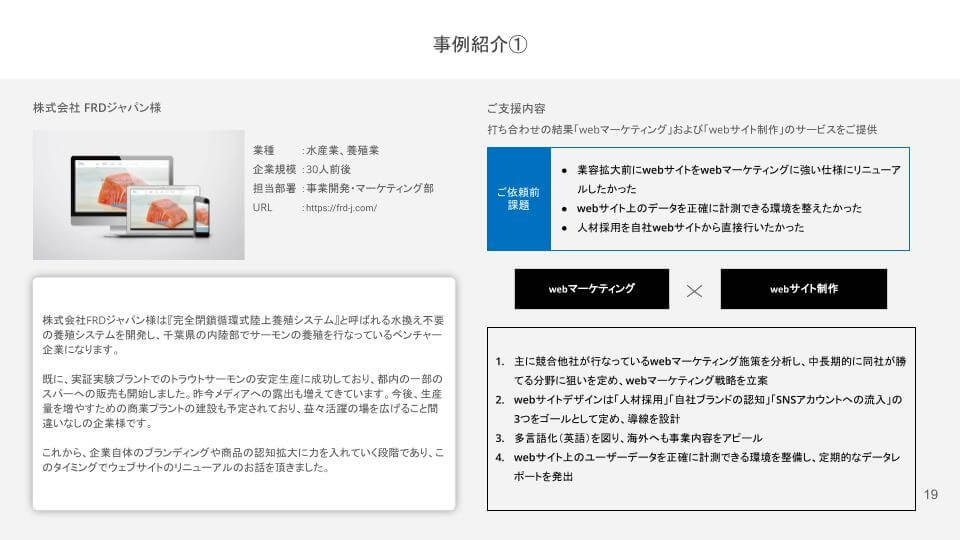

3C分析を活用したwebマーケティング事例

ここでは簡単に例を挙げて、分析の流れをおさらいしたいと思います。

パーソナルジムのケース

個人経営のパーソナルジムを例として簡単に分析の流れを解説していきたいと思います。

Customer(市場・顧客)分析

外的要因として、日本の市場は高齢化が進み政府としても健康を支援する政策を多く出しています。また、トレンドとしてパーソナルジムの数は増加傾向で市場全体が成長していると言えるでしょう。

競合要因として、パーソナルジムは新規参入の障壁があまり高くないので、価格競争に陥りやすい業界と言えます。明確な差別化戦略で自社独自のポジショニングを確立することが必要だと考えられます。

顧客を分析していくと、年齢層としては高めのユーザー層が見えてきました。そういった層のペルソナ像と近しい人にヒアリングしたところ『自分でジムに通うと長続きしなくてサボってしまいそうだからパーソナルジムを検討している』という人が多いという結果になりました。

Competitor(競合)分析

パーソナルジムなので、近隣のパーソナルジムやRIZAPといった大手パーソナルジムが競合になってきます。パーソナルジムは物理的に『通える範囲』のある地域サービスですので、競合は地域で縛ってリストアップします。

『(地域名) パーソナルジム』のキーワードで検索をしてみましょう。出てきた事業体をリスト化し、定量的な情報、定性的な情報を洗い出していきます。

Company(自社)分析

最後に自分の店舗を分析します。既存の顧客からどの様な価値を感じてもらえているのか確認してみましょう。

ヒアリングの結果、『トレーナーが凄く親身に教えてくれて、トレーニングが続けられる様になった』や『キビしくしてくれるところはしっかり厳しくしてくれるのでトレーニングをサボらず続けられる』といった結果が出来てました。

結果、自社独自のポジショニングを『○○区で最も“挫折させない”パーソナルトレーニングジム』と定義し、打ち出していくことに決定しました。

簡単にですが、こんな流れで分析、自社独自のポジショニングを考えていき、webマーケティング戦略を確立していきます。

3Cをwebマーケティング戦略に落とし込む

3C分析を経て、自社独自のポジションを定義出来たら、webマーケティング戦略の1つ「バリュープロポジション戦略」に落とし込んでいきます。

バリュープロポジション戦略についての詳しい説明は以下の記事で紹介していますので、是非ご一読ください。

当社ではバリュープロポジション戦略の中でも『ポジショニングメディア』を作ってコンテンツを量産していく『積み上げ型の施策』をとることを推奨しています。

継続してターゲットとする顧客が知りたいであろう情報や、お役立ち情報をブログ記事などのコンテンツにし、量産していくことでwebマーケティング力が高まります。ハードルの高い施策ではありますが、その分ハードルを乗り越えた時のリターンは非常に大きいです。

このwebマーケティング戦略が成功すると『その分野はこの会社』と潜在顧客が認知してくれる様になり、中長期的に安定的な集客・売り上げの確保に繋がっていきます。

webマーケティングに重要な「3C分析」まとめ

簡単にですが自社の独自性・優位性を定義しwebマーケティング戦略に落とし込む『3C分析』というフレームワークについて説明させていただきました。

3C分析を行うことで、『ユーザーが望んでいる価値』と『他社には提供できていない価値』を明確にすることでき、『自社が提供すべき価値』が定義しやすくなります。

是非、webマーケティング戦略として、他社との差別化や自社独自のポジショニングを築き上げたいとお考えの方は参考にしてみてください。