皆さん、こんにちは。エンドルフィンズ代表の田上です。

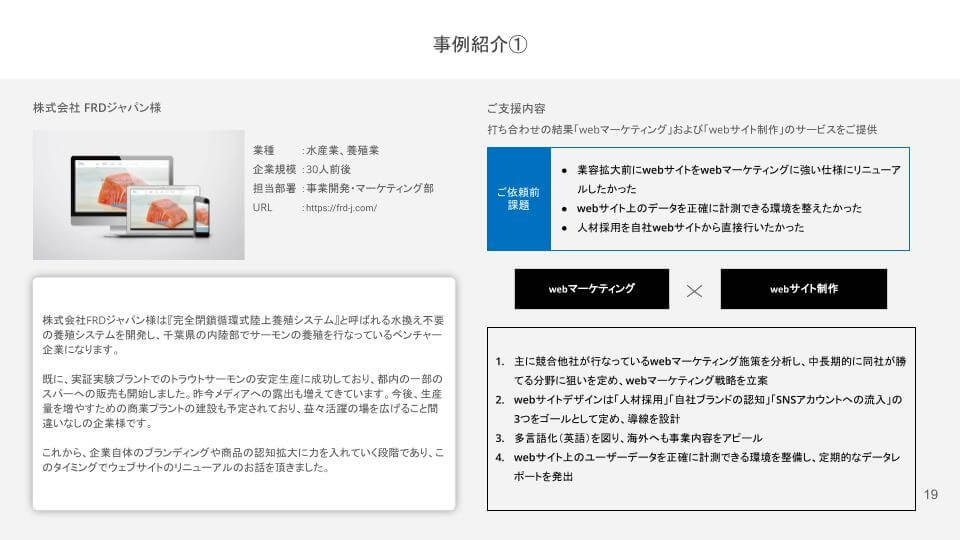

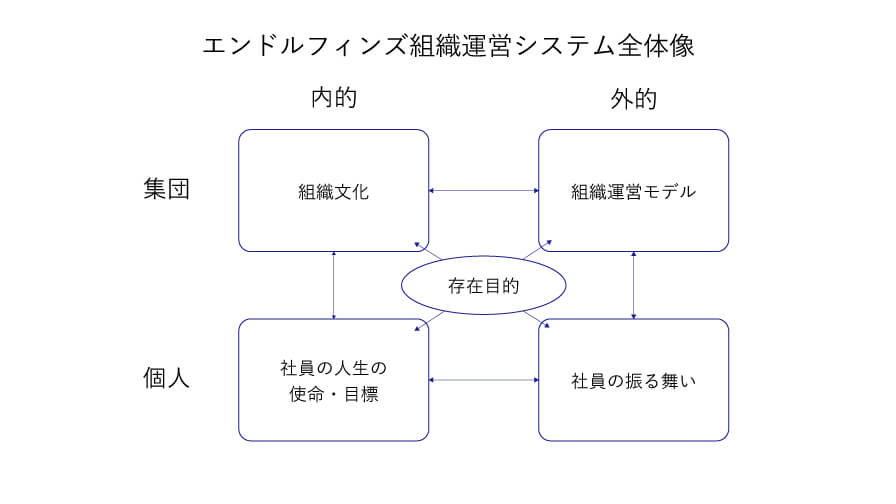

今日は、当社で採用している組織運営モデル「ホラクラシー」や昨今Web3の領域で注目され始めている「DAO」という概念に調べている内に、ふと見つけた論文について言及していこうと思っています。

目次

江戸を調べるモチベーションの源泉

まず、この論文の中でまさに私が江戸を調べているモチベーションの源泉を簡潔に代弁してくれた一節があったので、以下に引用しておきます。

“こうしてみると、「江戸時代の地域社会」は、高度近代社会に代わる「持続可能な社会」を考える際に、なにかと参考になりそうだ。もちろん、江戸時代の社会をまねて、そこに回帰しようというのではない。高度近代化を経験した今となっては、現代日本社会が江戸時代の社会に戻ることなど、あらゆる点で可能なはずがない。それでも、いま現実を高度近代化の基準によってだけ認識・評価している状況を転換して、「持続可能な社会」を構想するための新たな異次元の視点を設定するさいに、江戸時代のコミュニティは、多くの示唆をもたらすにちがいない。”

私自身は、持続可能な社会の実現を目標に掲げているわけではないのですが、現在社会に顕在化してきている様々な問題の根本的な解決方法が江戸時代には数多く隠されている様な気がしています。

個人が生き生きと暮らす社会の基盤

江戸の稀有な点としては、民衆が生き生きと暮らしていて、クリエイティビティ溢れるアウトプットが次々と生まれた点です。

私は、現代社会においてそうしたコミュニティを作りたいと常々思っており、現代社会の既存の仕組みに乗るのではなく、ゼロから会社を新設してそのようなコミュニティを形成しようと思って今まで動いてきました。

江戸はその当時、世界No.1の人口と人口密度を誇っていたのですが、江戸という都市全体でその様な創造性の高いコミュニティにできたのはなぜなのか?というのが私の研究テーマです。

この論文によると、江戸の人々が生き生きと暮らしていたのは、日本の「自然・生態系」と「対面的社会関係」の基盤がしっかりと存在していて、それ故に個人の「生活満足度」が高く、個人が生き生きと暮らす「持続可能な」地域社会が形成されていた、と述べられています。

自然・生態系

「自然・生態系」とは文字通り豊かな自然とその生態系です。江戸を訪れた外国人の手記には必ずと言ってよいほど、その景観の美しさに関する記述が残っています。

対面的社会関係

「対面的社会関係」とは人間関係を円滑に構築する礼節や親切心をコミュニティに属する人間がどれだけ持っているかであり、「開放的で親和性が強い社会」かどうかと言い換えることができます。この社会関係が豊かである環境が、個人が高い生活満足度を得られる社会にしていたと述べられています。

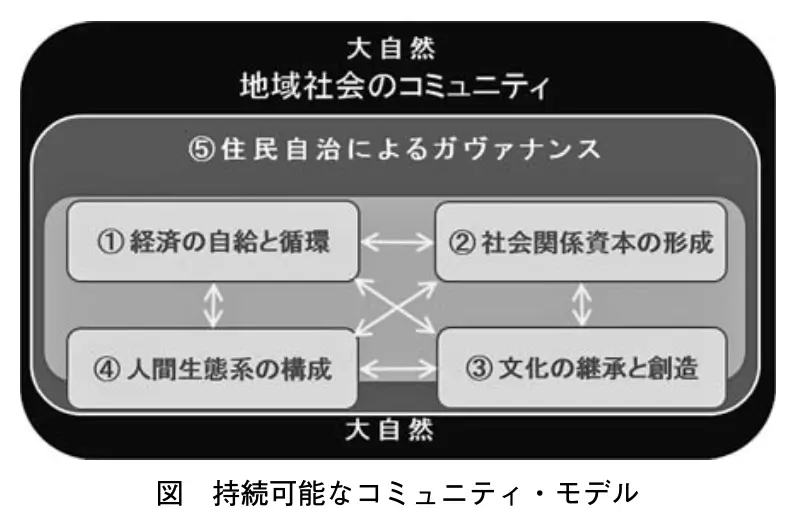

持続可能なコミュニティ・モデル

この論文では、江戸時代の持続可能な社会がどの様な力学で成り立っていたのかを整理・図示されています。この力学モデルの中で「自然・生態系」や「対面的社会関係」をより細かく要素分解しており、「持続可能なコミュニティ・モデル」として整理しています。

持続可能なコミュニティ・モデルの構成要素は、大きく以下の5つです。

①経済の自給と循環

②社会関係資本の形成

③文化の継承と創造

④人間生態系の構成

⑤住民自治によるガヴァナンス

これらの5つの要因が相互に連関して地域社会システムが均衡するとき、地域社会は「持続可能性」を有すると想定しています。

①経済の自給と循環

経済の自給と循環とは、ある地域において食・住・衣に関わる生産の地域自給度が高く、さらに生産ー消費、貨幣が主に地域内で循環するような経済状況のことを指しています。最近Web3について調査を進めていますが、生産、消費、貨幣がキーワードとして出てくるあたりまるでDAOのトークンコミュニティと源流を同じにしているような気がしてなりません。

②社会関係資本の形成

社会関係資本とは、社会的な連帯に関わるもので、論文中の分かりやすい事例としては、「漁師が網漁の収穫を小児や寡婦や老人などに分け与えるといった光景が見れら」「浜辺は彼ら自身の浜辺であり、海のもたらす恵みは寡婦も老人も含めて彼ら共同のものであった」という記述で表現されていました。

江戸時代の共同体における①経済の自給と循環と②社会関係資本の形成は、「関係の欲求」を充足しながら、住民個人の「生存の欲求」をも充足していた様です。

③文化の継承と創造

文化は固有の労働観、人間観、審美観、自然観などの価値観で特徴づけられ、労働慣行、生活様式、工芸、芸術、芸能・祭祀などの社会事象に具現されるものを指します。このモデルにおいては、③文化の継承と創造は共同体内に共有される価値観などで構成され、②の社会関係資本の形成に大きく影響を与えるものと整理されています。

④人間生態系の構成

人間生態系とは、人間が自然を活かして加工した生態系のことを指します。江戸時代の④人間生態系の構成は、共同体の耕作地や里山などを含む集落全体の風景となり、それを初めてみる外国人を賛嘆させたという記述が多く残っている点、江戸時代のクリエイティビティの一つと私の中で整理しています。

③文化の継承と創造は④人間生態系の構成が①経済の自給と循環と②社会関係資本の形成といかに関連し合うかも特徴づける要素です。

⑤住民自治によるガヴァナンス

社会システムにおける4つの諸要因を統合する要素に、⑤住民自治によるガヴァナンスがあります。このような持続可能な社会を統制する⑤住民自治によるガヴァナンスは、そのコミュニティにおいて個人に高い生活満足度をもたらしたと考えられています。

現在社会の関連研究によって、ある社会の「生活満足度=主観的幸福度」と、その意思決定が成員の合意でなされる「政治的民主度」との間に、正の相関関係があると検証されていますし、また、民主的な集団においては成員個人が相対的に「自由」に行動できて、そのために集団への「帰属意識」や「満足度」が高くなるという研究もあります。

コミュニティを形成する成因による民主的ガヴァナンスにより、①〜④の構成要素を形成したコミュニティが江戸時代的な持続可能なコミュニティに近づけると私自身は理解しました。

このモデルを見て、ホラクラシーやDAOの概念と近しい要素が非常に多いと感じる人は少なくないと思います。これらの要素をより深く掘り下げていくことで、ホラクラシーやDAOといった新しい概念の中にある人類普遍の要素を洗い出せるような気がしています。

まとめ

恐らく、江戸時代の日本人はそのコミュニティにおいて「高い生活満足度」を持って暮らしていたことでしょう。そして、その「生活満足度」を生み出したのは「住民自治による持続可能なコミュニティ」であったと思っています。

この論文では、その高い生活満足度が生み出される根底には「自然・生態系」と「対面社会関係」の基盤が存在し、①経済の自給と循環、②社会関係資本の形成、③文化の継承と創造、④人間生態系の構成の4要素に分解して考えることができると整理されていると理解しました。

今後、高度近代化に対するカウンターとして「自然・生態系」と「対面的社会関係」の基盤にもとづいた構成員の自治で運営される小規模な共同体に益々フォーカスが当たるのかなと思っています。ホラクラシーやDAOといったモデルは、その共同体の運営方法や構成要素を分解するツールに過ぎないというのが私の現時点での認識です。

その根本要素は“自律しながら開放的である小規模分散型社会の実現”であり、江戸時代のコミュニティの事例はその実現に向けたヒントが数多く隠れている気がしてなりません。

引き続き、江戸のコミュニティを調べていきたいと思います。