皆さん、こんにちは。エンドルフィンズ代表の田上です。

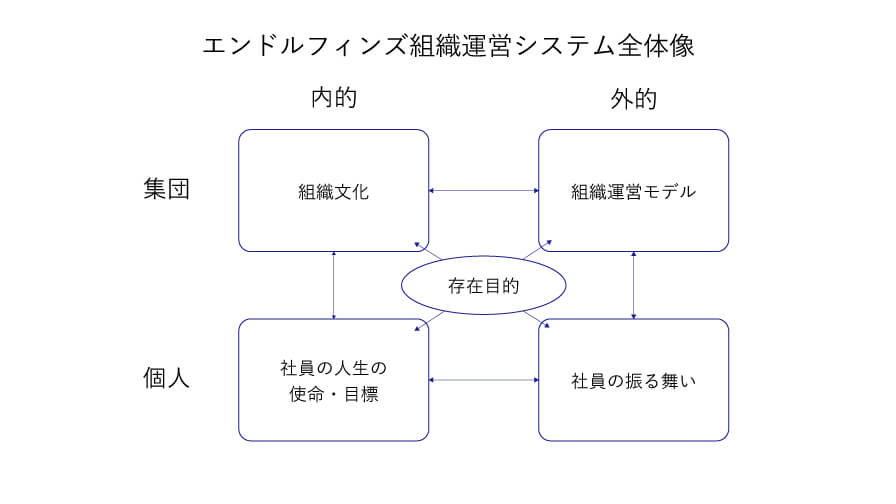

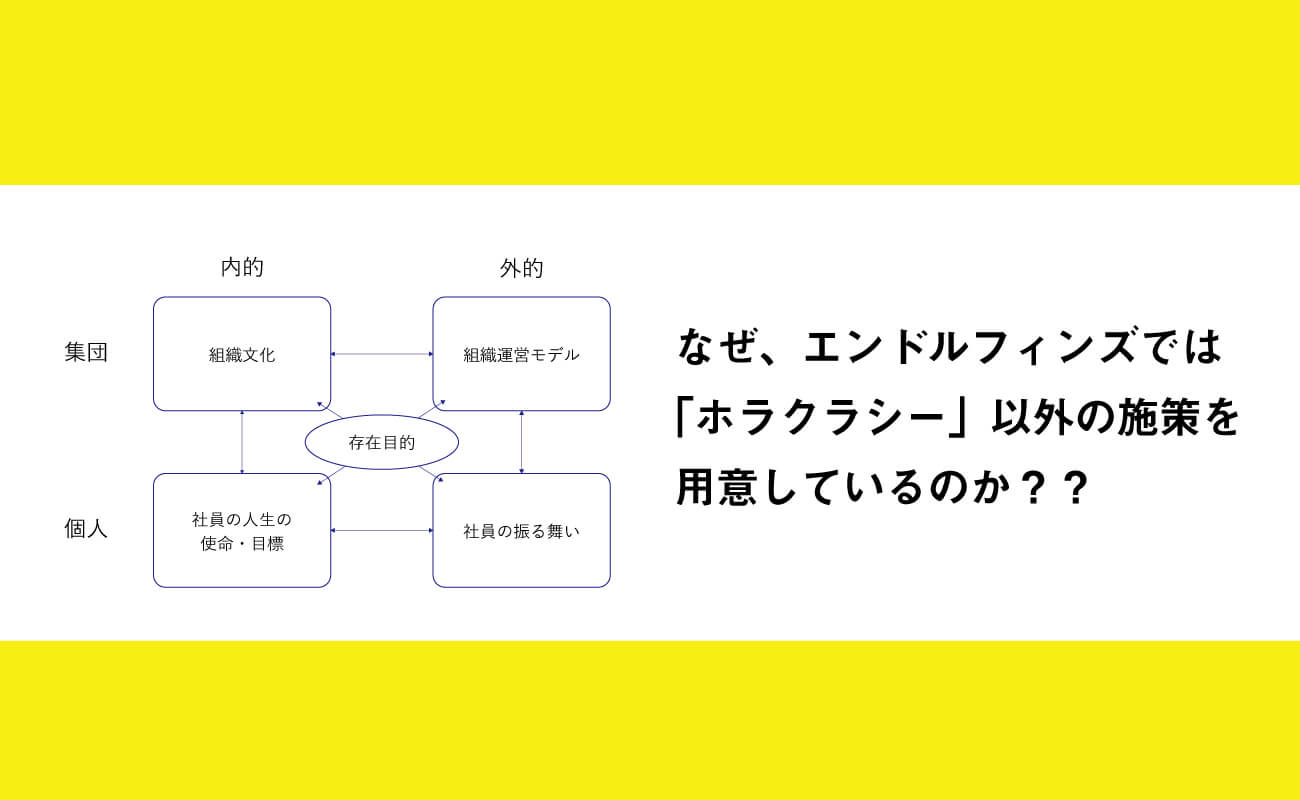

この記事では、エンドルフィンズで採用している新しい組織運営システムの全体像について解説していきたいと思います。

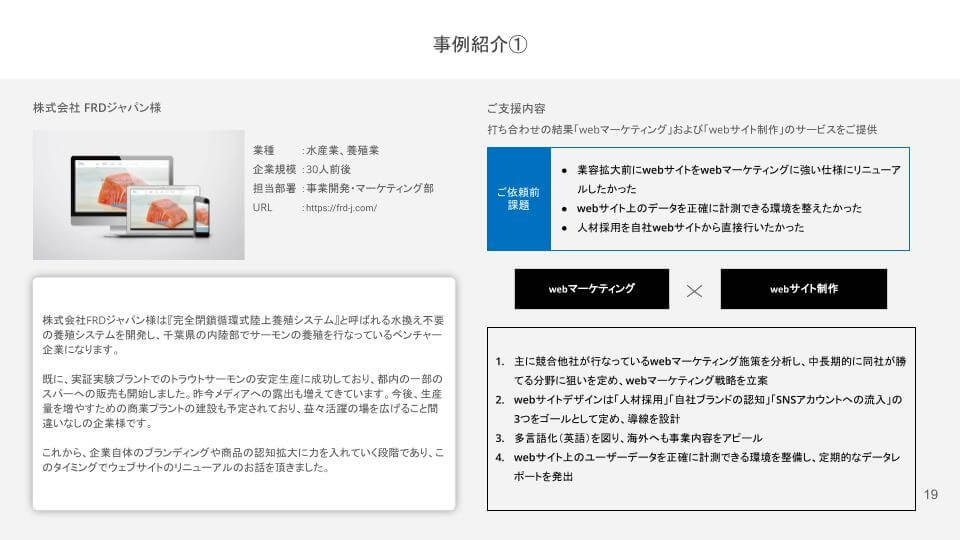

サムネイルの写真が当社で採用している組織運営システムの全体像なのですが、正直なところこの様な全体像のシステムを構築すれば理想の組織、価値あるチームが作れるのではないかな?という仮説の状態です。

これから、象限毎に施策などを考え、試し、検証していきながら新しい組織運営システムを作り上げていく段階だとご理解ください。

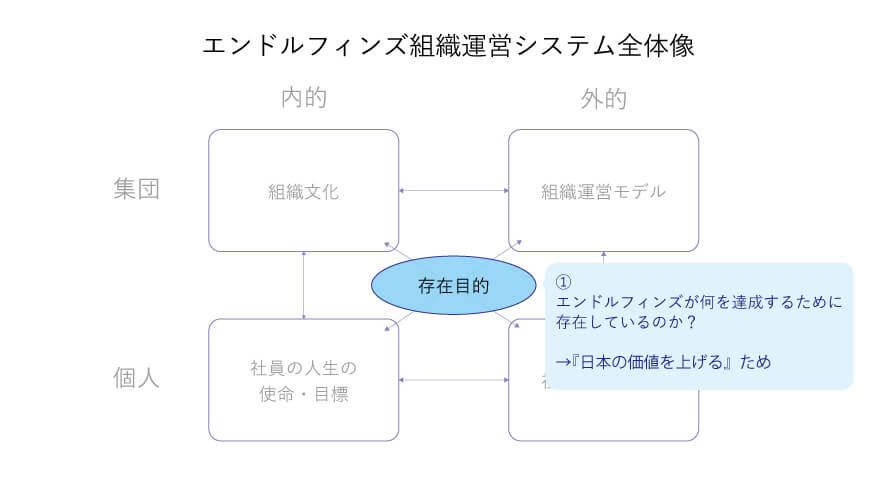

この新しい組織運営システムは、真ん中に『存在目的』、そのほかの要素を『個人-集団』『内的-外的』の2軸で区分けした4象限に分けて施策を実施していくものになります。

今話していることはこの図のどの象限のことを話してるんだっけ?とか、今感じている違和感はどの象限を改善すれば良いだろうか?といった考え方が出来るとより合理的にシステムを進化させることが出来ると思います。

目次

① 存在目的

まず、この図からも分かる通り組織運営システムの核として、『存在目的』を中心に置いています。

『存在目的』とは、エンドルフィンズが何を達成するために存在しているのか?という問いに対する答えになります。

エンドルフィンズでは、以下を存在目的として掲げています。

『日本の価値を上げる』

日本の価値、と言われてもピンとこないという声が多かったので、以下二つの実現したい未来像とセットで存在目的を定義しています。

- 海外から『日本から新しいものが生まれてきている』と興味を持たれている未来

- エンドルフィンズに関わる人々が世界に先駆けて新しいものを生んでいるという実感を持ち、誇れている未来を創る。

我々は日本の価値を上げるために存在しており、その他の象限はこの存在目的を達成するために設定されているものだとご理解ください。

よって、存在目的以外の4つの象限のことを議論するとき、『この制度は日本の価値上げることに繋がるのか?』だとか『もっとこうすれば日本の価値を上げることに繋がるはず!』といったと発想が求められます。

ここで、もう一つ重要な要素が、エンドルフィンズのパートナーはこの『存在目的』の下で平等ということ。

創業者である田上も、昨日入社したばかりのパートナーでも、日本の価値を上げることに明らかに繋がらない言動をとった場合は、等しく批判されるべきです。

パートナー全員が『日本の価値を上げる』この存在目的達成のために意思決定を行っていきます。何か判断に迷ったり、価値観が揺らぐ様なことがあれば、この『存在目的』に立ち返って考えてみてください。

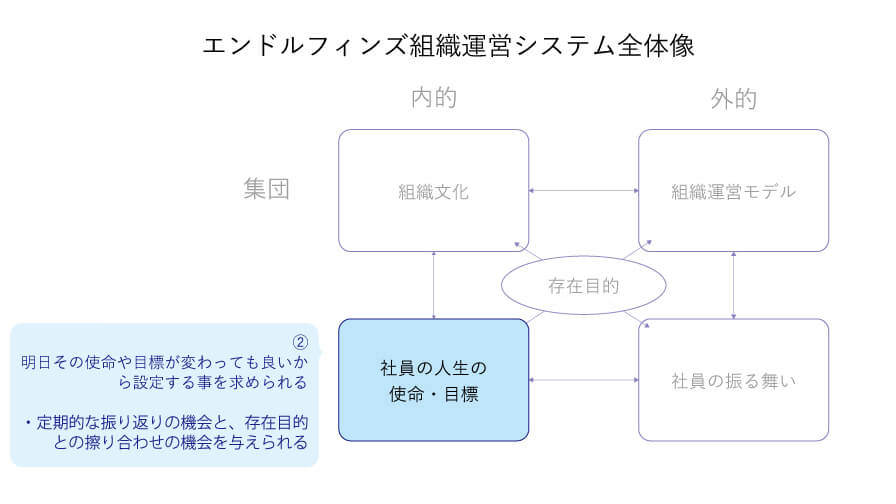

② 社員の人生の使命・目標(個人 - 内的な象限)

エンドルフィンズでは、個人且つ内的な象限として『社員の人生の使命・目標』をマネージメントする施策を採り入れています。

マネージメントといっても飽くまでセルフマネージメントであり、会社としてはそれを管理する様なことはせず、定期的な振り返りの機会と、存在目的との擦り合わせの機会のみを提供しています。

人それぞれ、生きていく中でこんな風になりたい、こんな事を達成したいという人生の使命や目標が存在します。そして、それは個人の成長に合わせ変化していくものだとエンドルフィンズでは認識しています。

日本の社会で、日本の教育を受けながら成人した人であれば、成長の過程でこの様に自分の人生の使命や目標を自分で考え設定する機会を与えられることはなかったと思います。しかしながらエンドルフィンズでは、”明日、その使命や目標が変わっても良いから設定する”事を求められます。そしてそれを明文化して共有する事を求めることにしています。

と言うのも、人間は自らが設定した使命・目標の為に活動する時が最もクリエイティブになれると信じているからです。エンドルフィンズに所属すると決めたその日から、自分の人生の使命・目標を立てる練習が始まります。そして、自身の成長に合わせてそれらを見直し続ける姿勢が求められます。(エンドルフィンズでは、定期的に社員の人生の使命・目標を振り返る機会を設定します。)

また、自身の使命や目標とエンドルフィンズの存在目的の向かう方向性に矛盾や違和感が生じていないかを定期的に見直すことも求められます。もし、両者の向かう方向性に大きな違いが無い場合、自身の使命・目標の達成の為に全力を尽くすことが、ひいてはエンドルフィンズの存在目的の達成に繋がります。

もし、両者の向かう方向性に違いを感じ始めた場合は、エンドルフィンズではなくより良い環境に移るべき時なのかもしれません。その際は、エンドルフィンズとして最大限のサポートをして社員のより良い環境探しをサポートする予定です。(現時点でその様な事例はありません。)

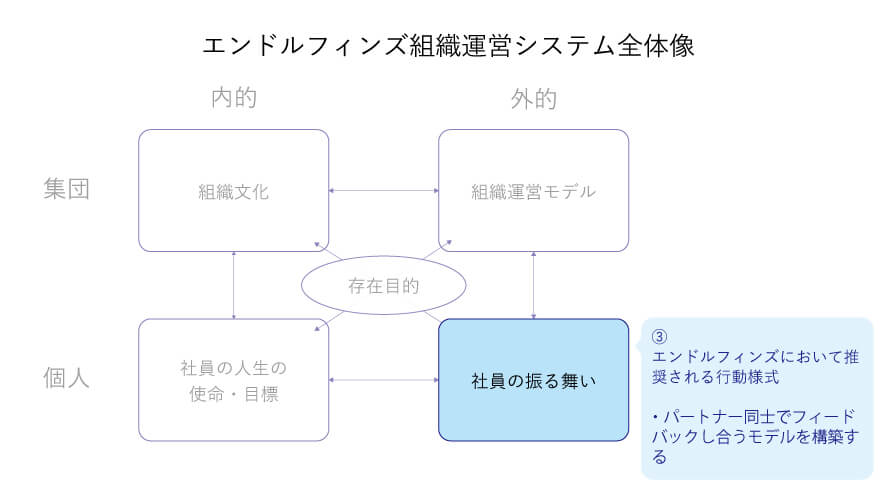

③ 社員の振る舞い(個人 - 外的な象限)

個人の外的な象限として『社員の振る舞い』に関する施策を採り入れています。

社員の振る舞いとは、つまり推奨される行動様式の様なものです。エンドルフィンズでは、以下の様に社員として遵守すべき振る舞いが規定されています。

- 自分の考えが絶対的に正しい、という態度は受け入れられない。

- 人に指示する、人に判断を仰ぐという態度は受け入れられない。集団的知性や助言プロセスを経て自分で意思決定する態度が求められる。

- 自分の人生の目標又は使命を持たないことは受け入れられない。たとえ明日にその目標や使命が変わろうとも、常に考え明文化することが求められる。

- この問題について誰かが何かをしてくれるはずだ、という考えは受け入れられない。何かの問題を見つけたらその問題に対し行動する義務を負う。

- 外的な要因によって自分を評価することは受け入れられない。常に自分の内発的動機により自分を評価することが求められる。

見てお分かりの通り、これら規定されている個人の振る舞いは、日本の中で育ってきた人にはかなり違和感を感じる内容になっていると思います。しかしながらエンドルフィンズではこの様な行動様式こそが個人がクリエイティビティーを発揮する環境の土台として必要なものだと考えています。

油断すると今までの行動様式(上記の対局の様な行動様式)に戻ってしまう可能性が高く、この様に社員の振る舞いとして象限を設け、パートナー同士でフィードバックし合うモデルを構築していこうと考えています。

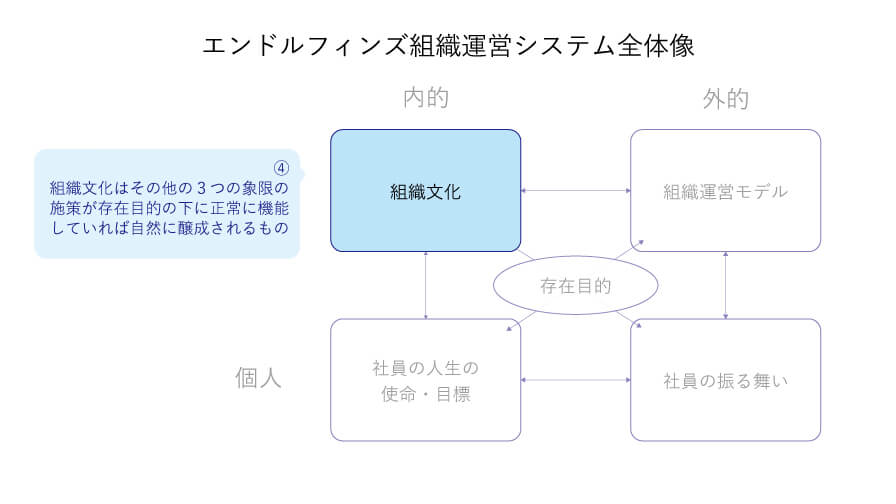

④ 組織文化(集団 - 内的な象限)

集団、且つ内的な象限として『組織文化』という象限を定義しています。

ただし、エンドルフィンズでは『組織文化はその他の3つの象限の施策が存在目的の下に正常に機能していれば自然に醸成されるもの』と定義しています。

そのためこの象限に関して特筆することはないのですが、この組織文化こそが未来の社会においての競争力の源泉になるだろうと予想しています。

自然醸成と書いたように、組織文化は何かこれといった施策を取ったからといってすぐに成果として現れる類のものとは異なります。“どうやって作り上げたか分からないけど凄いもの”が最も再現性が低く競争力の源泉になることは間違いありません。

もしも組織運営システム全体を上手く運営することで、個人のクリエイティビティーを失うことなく組織全体のアウトプットを高めることができ、正に『日本の価値を上げる』ようなアウトプットを出し続けることのできる組織文化を醸成できれば、より優秀な人材やより魅力的な仕事を惹きつける組織になれるのではないかと考えています。

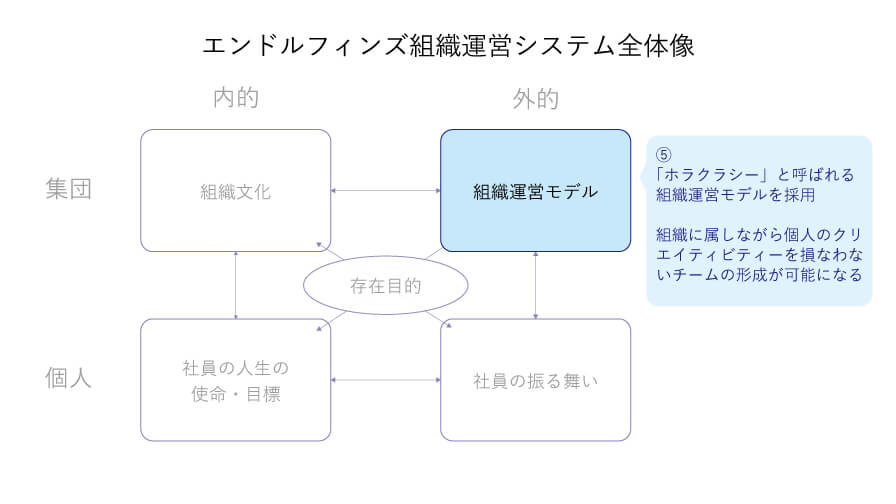

⑤ 組織運営モデル(集団 - 外的な象限)

最後に集団、且つ外的な象限である、組織運営モデルです。

エンドルフィンズでは以前の記事でもご紹介した「ホラクラシー」と呼ばれる組織運営モデルを採用しています。

ホラクラシーの主な特徴は以下の通りです。

- 階層構造による意思決定プロセスではなく、チームの入れ子型の意思決定プロセス。

- 人によるマネジメントではなく、コンテキスト(憲法)によるマネジメント。

- 役割を軸にした分散型の権限形態。

- 柔軟に組織構造を変えることができる新しいガバナンスの仕組み。

- チームの情報の非対称性を無くす仕組み。

このモデルを採用することで組織に属しながら個人のクリエイティビティーを損なわないチームの形成が可能だと考えています。また、組織の規模が大きくなっても同じく個人のクリエイティビティーを担保できる様な気がしています。(正直まだ小さい組織なので検証はこれからです。)

まとめ

今回は、エンドルフィンズで構築していく組織運営システムの全体像についてまとめました。

2020年の10月頃から集団、且つ外的な象限に規定している『ホラクラシー』という組織運営モデルだけは採用しながら現在に至っていますが、やはり感じるのはホラクラシーを採用しただけでは理想とする組織を構築するのは難しいのではないかということです。

この辺りはまた別の記事に詳しく記述しようと思いますが、ホラクラシーという組織運営モデルと、その他の象限で規定している施策が上手く噛み合うことで相互に良い影響を与え合い、モデル自体が形骸化することなく、組織文化を醸成するまでに至れるのではないかなと考えています。

本日はこの辺で。