皆さんこんにちは。エンドルフィンズのCreative Loverのイトマンです!

エンドルフィンズに参画してから新しいことに触れる機会が多く、物事の考え方などが変わってきているのではないかと考えています。

今後もどんどん新しいことに触れるにつれ変化していくと思っていますので、備忘録も兼ねて、今回は性格診断結果についてと、最近で考え方などに影響を受けたと感じたことについてまとめていきたいと思います。

目次

性格タイプについて

物事の考え方や捉え方を考察していく上で、性格タイプが役に立つのではないかと思いましたので、まずはそちらの自分の情報をまとめていきたいと思います。

性格診断と言ってもいくつも種類がありますが、自分はエンドルフィンズ内でオススメしてもらったサイトで診断をしています。

そこまで時間をかけずに診断ができ、当たっている感覚があるので個人的におすすめです。

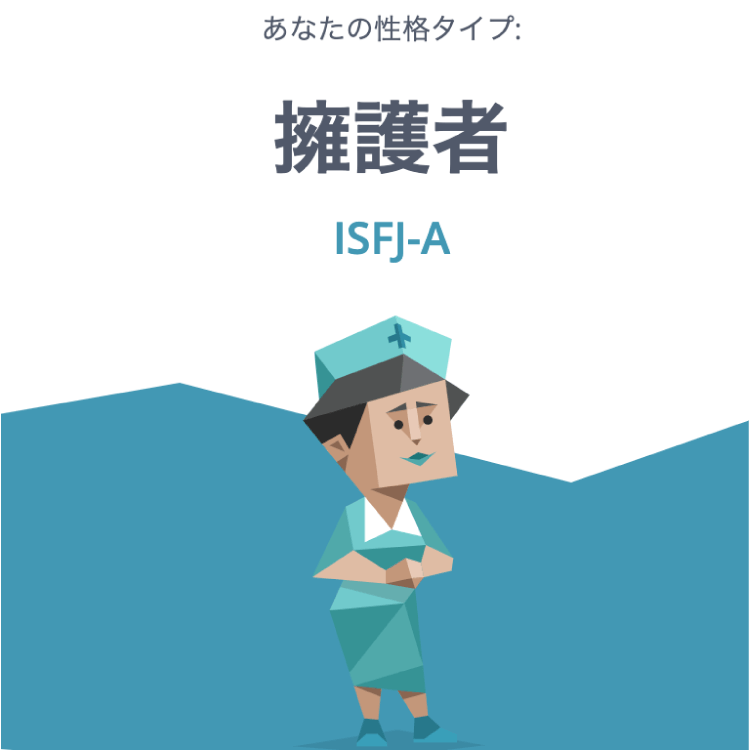

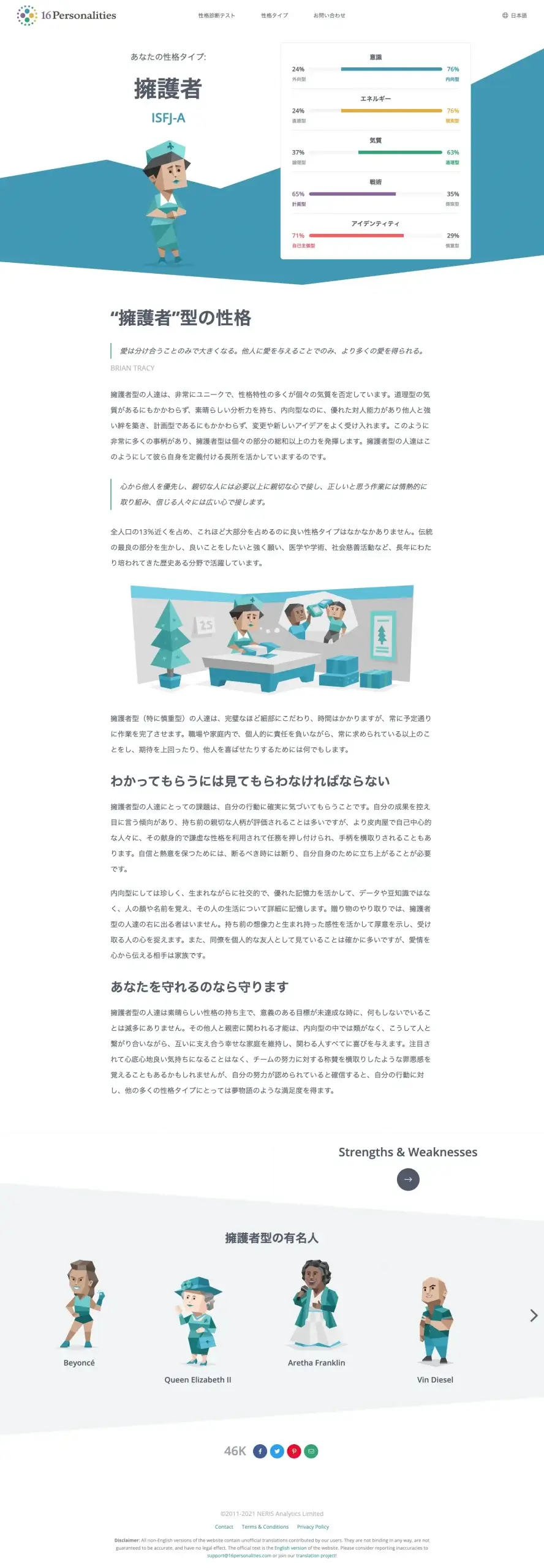

今回、記事を執筆するにあたり半年ぶりに診断をした結果は以下の通りでした。

1行目から

愛は分け合うことのみで大きくなる。他人に愛を与えることでのみ、より多くの愛を得られる。

なんとまぁ、大それたことが書かれていますね(笑)

これもあって「Creative Lover」と、たまにですが名乗っています。

脱線はほどほどにし、今回含めてこの1年間でこのテストは3回目になります(半年に1回ぐらい)。

3回とも同じような結果で、数値を見ると「内向型」・「現実型」・「道理型」・「計画型」・「自己主張型」になっています。

自身の感覚値としては、もう少し自己主張型よりも慎重型な気もしていますが、新しい組織作りにチャレンジしようとするエンドルフィンズに参画している時点で慎重型じゃない気もしているので、合っているんだと思います。

また、エンドルフィンズでは「明日変わってもいいから、個人の人生の目的・使命を持つ」ようにしています。

この記事の執筆時点(2021年10月22日)の自分の目的・使命は次の通りです。

- 好きなこと・やりたいことを仲間と達成していく

- 子供達の将来が暗いものにならない社会にしていきたい

この目的・使命を明文化したのはエンドルフィンズに参画してからですが、これを考えた際に前職のときから大切にしているマインドでもあると気づき、短期的にも長期的にも性格は大きく変わっていないんだと感じています。

「明日変わってもいい」となっていますが、しばらくは変わらない目的・使命になりそうです。

最近で影響を受けたと感じたこと

これまでにも影響を受けたことは多々ありますが、ここ最近では「エンドルフィンズへの参画」と「アドラー心理学」の2つが特に影響を与えていると感じており、その中でも以下がその要素ではないかと感じています。

<エンドルフィンズへの参画による影響要素>

・ホラクラシー

・前向きフィードバック

<アドラー心理学による影響要素>

・目的論

・課題の分離

それぞれでどのような影響を受けたと感じているかまとめていきます。

エンドルフィンズへの参画

ホラクラシー

エンドルフィンズでは組織運営モデルとして、現在は「ホラクラシーモデル」を採用しており、ホラクラシー憲法の元に運用を行なっています。

※ホラクラシーに関して気になる方は「組織運営システム記事一覧」にいろいろな角度から記事を書いていますので、そちらを確認してください。

仕組みや運用面で色々と影響を受けていますが、その中でも一番影響を受けたと感じているのは、憲法(契約など)に関する考え方についてです。

これまで憲法について深く考えることは全くなかったですし、ましてや憲法を隅々まで読み込んで遵守する、という感覚が全くありませんでした。

その感覚はすぐには抜けず、何かを判断する際に自分の経験や解釈がベースとなっていることがあり、採択されている「ホラクラシー憲法」に立ち返って確認をすることが抜け落ちていることが多々ありました。

何かと暗黙のルールで行動し、物事の決定も行なう日本の文化に慣れていると、未来のメンバーもこの部分では影響が大きいだろうなと実感しています。

前向きフィードバック

従来の性格的な気質もありますし、フィードバックを送り合う文化を経験してこないこともあり、一般的な日本人(自分も含む)にはフィードバックのハードルが高いと思っています。

そこで、エンドルフィンズでは「前向きフィードバック」の仕組みを取り入れています。

前向きフィードバックとは、Netflix社にて取り入れられているフィードバックガイドライン「4A」を導入したフィードバックのことです。

詳しくは書籍「No rules」をご覧いただければと思いますが、このガイドラインではフィードバックを与える側と受ける側でそれぞれ守るべきAが2つずつあります。

<フィードバックを与える側>

・相手を助けようという気持ち(Aim to assist)

・行動変化を促す(Actionable)

<フィードバックを受ける側>

・感謝する(Appreciate)

・取捨選択する(Accept or discard)

たった2つずつのガイドラインですが、これがあるだけで意識がガラリと変わりました。

いざフィードバックを与えようと思った時の障壁はかなり低くなったと感じていますし、フィードバックを受ける時も自分のことを考えて、わざわざ言ってくれているんだなと感じることができています。

内向的で「これを言ったら相手はどう思うのか?」と考えすぎてしまうタイプの人には、与える側の2Aを満たしたフィードバックであれば率先して言うべきであるこのシステムは、考える時間を短縮してくれる有用な仕組みだと思います。

アドラー心理学

今年の夏ぐらいに「嫌われる勇気」を読んで、アドラー心理学に目から鱗が落ちる思いでした。

これまで培ってきた考え方を変えるのには多大な時間がかかるため(アドラー心理学だと生きてきた年数の半分=17年)、アドラー心理学の考え方をどこまで自分の中に落とし込めるかはわかりませんが、少しずつでも取り入れていきたいと考えています。

次の2つが特に影響を受けたと感じたので紹介したいと思います。

目的論

書籍を読み、自分の中で目的論とは「過去のトラウマ(原因)が理由で今があるのではなく、目的があって今を選択している。その選択理由に過去の原因を使っているだけ」と、大雑把ですけど解釈しています。

これを知って確かになと感じることが多々ありました。

現在自分は独身ですが、「仕事が忙しいから」とか「転勤しそうだから」とか、何かと理由をつけて一歩を踏み出すのを止めていましたが、「関係を悪化させたくない」・「振られたくない」・「今の1人の状態が楽だ」といった防衛目的があって踏み出さないことを選択し、それに自分が納得する理由(原因)を後付けしていたんだなと痛感しました。

長年培って身につけた習慣はそう易々と変わる物ではないので、変化しないことを選択する癖がついていると思いますが、これからは「変えることは自分で簡単に選択できる」ことを強く意識していきたいと考えています。

課題の分離

課題の分離とはざっくりいうと「これは誰の課題なのか?の視点から、自分の課題と他者の課題を分ける」ことです。

自分の課題であれば実行の有無を自分で選択しますが、他者の課題であれば、援助などはしたとしても、その課題を最終的にどう選択するかはその他者が決めることになります。

また、自分が選択して決めたことを他者がどう思うかは自分の課題ではなくその人の課題であり、自分ではどうしようもないことだと書籍には記載されています。

これを読んで、他者の課題とすべきことに対して思考や時間を割いていたんだなと感じました。

自分ではどうしようもない部分があることを改めて認識し、自分がどうしていきたいのかの軸をしっかりと持っていきたいと思っています。

これら2つを含めてアドラー心理学の考え方の一部は、ホラクラシーの仕組みとマッチするのではないかと個人的には考えています。ただ、どうマッチしていくのかはまだまだ漠然としているため、これから経験をしていきながら知見が溜まった際にでも記事にしてみたいと思います。

最後に

前回はダイエットという外見的なことをまとめましたが、今回は性格や影響を受けた要素など、内面的なことに関する記事を書きました。

内面的なことは、自分のことを振り返るいいきっかけにもなりますし、普段過ごすだけでは周りの人には伝えないことを知ってもらえるいい機会だと感じています。

今後は、自分の考え方を変える出来事があった際には、備忘録も兼ねて記事にして残していきたいと思いますので、イトマンってこんな風に考えているんだな、こういうことに興味を持って、影響を受けやすいんだなって知ってもらえればと思います。

周りから見て、明らかに変な道に進もうとしている記事を見かけたら、ぜひ前向きフィードバックをお願いします!!笑