どうも、エンドルフィンズのクリエイテイブカタリストのランディフです!

今回は、少し小難しいトピックになりますが、組織構造の複雑化による影響、特にマイナスの影響を、ミクロ経済学の概念を使って説明していきます。

世の中の多くの組織が、階層型で、且つ成長を目指していることが多いと認識していますが、本来ならばレバレッジが効くところを意識せずに妨げることになっている点について、本稿を通して理解が深まるかと思います。

目次

本稿の要点

本稿を通じて、下記についての要点がわかります。

- 組織構造の複雑化とは

- 「規模の経済」、「範囲の経済」とは ※ミクロ経済学の概念。

- (組織が階層的であることを所与の条件とした上での、)解決策の案

- Endorphinsにおいて講じられている施策 ※ティール組織として当たり前のものも含まれる。

組織構造の複雑化に伴って生じるコスト(不経済)

組織構造が複雑になっていくに従って、下記の2つの側面でのコストが増大します。

- 規模の経済

- 範囲の経済

※厳密には、コストが増大することは、組織の複雑性の増加に伴って必ず発生する事象ではないですが、本稿で前提としている階層型組織においては概ね正しい前提です。

規模の経済に関するマイナス要因

提起

会社の規模拡大は、概ね、従業員数の拡大が必要となります。その結果として、より多くの監督と指示が必要となり、マネージャー数が増加するのが一般的です。また、会社の成長とともに、より多くの階層・部門・サブユニットが追加されることが多いです。

これらは、意思決定のスピードを遅くし、また、意思決定された結果も保守的なものとなることが多くなるという影響があります。また、階層の上と下の距離は相互に遠くなり、情報や決定が正確に伝わらなくなっていく事象が増加します。

「規模の経済」とは

ここで「規模の経済」とは、生産規模(例えば、従業員数。伝統的には、工場の設備など。)が多くなるほど、単位当たり(例えば従業員1人当たり)の生産量を増やすことができる効果のことを表します。

結論

上記(提起)で見たようなことが発生することで、生産の質と量がともに失われる不経済が発生します。

具体的には、下記のような流れで影響は発生していくことになります。

- 意思決定のスピードが遅くなる

→ 合理的な意思決定に基づく生産活動への集中と迅速性が失われる

→ 生産物の質の低下 - 情報の伝達がスムーズにいかない

→ 本来は生産活動に充てられた時間を社内のコミュニケーションに使うこととなる

→ 生産への投入時間の減少

したがって、規模の経済が効果として創出できず、むしろ、規模の不経済が発生するというマイナスが生じることとなります。

これが、会社規模が大きくなるにつれて組織構造が複雑化することによる影響の1つとして考えられます。

範囲の経済に関するマイナス要因

提起

会社の事業が複雑になればなるほど、部門やサブユニットをより細分化していく必要性が高まります。結果として、部門やサブユニットの数は増大し、またそれに伴って、部門間・サブユニット間に必要な調整が多くなります。

この調整に際しては、一般的に、部門やサブユニットの中でその調整を担う人や、別の調整役を立てるということが必要となることが多いです。

また、事業の複雑性は、その会社が提供する商品ラインナップに依存する部分が大きいです。そのため、取り揃える商品ラインナップが多いほど、上記のような組織間の調整が必要となります。

「範囲の経済」とは

ここで「範囲の経済」とは、1つの企業が複数の商品を生産したほうが、複数の企業がそれぞれ個別に生産する場合と比較して総費用が低くなり、効率性が高くなるという効果のことを表します。

この効率性の向上の源泉は、固定費の分散にあります。例えば、共通のデータベースに基づいて商品開発を行って提供していくことは、商品ごとに個別のデータベースを持って開発・提供を行うことよりも、データの包括的活用といった質の面や、データベースのメンテナンスといった社内業務の効率性の面からいっても効率的な実現を可能にします。

結論

上記(提起)で見たようなことが発生することで、固定費の効率的活用ができなくなるような不経済が発生します。

具体的には、下記のような流れで影響は発生していくことになります。

- 商品ラインナップの拡大

→ 事業の複雑化

→ 組織の複雑化 (複雑な組織 × 事業の数 = より複雑な組織)

→ 調整コストの増大

本来の「範囲の経済」の発想としては、上記矢印の流れを逆に生じさせて、効率的な事業展開・商品展開を行うことが目指されています。ただしその前提は、調整コストが増大しないことを所与の条件としています。

これは、そもそもの固定費(データベースなど)が、レバレッジポイントとして機能するときには有効な発想となりますが、固定費が増大することを無視して商品ラインナップを拡大することを志向すると、最終的には固定費が負債となります。

したがって、範囲の経済が効果として創出できず、むしろ、範囲の不経済が発生するというマイナスが生じることとなります。

これが、会社規模が大きくなるにつれて組織構造が複雑化することによる影響の1つとして考えられます。

組織構造の複雑化に伴って生じるコスト増大を解決する案

前提として、階層組織という形態自体はそのまま所与のものとして扱います。したがって、ティール組織的な組織構造は前提に含めずに、解決策に関して下に記載します。

※とはいえ、ティール組織においても、解決策・施策としては有効な場合が多いです。というのも、ティール組織としてはそもそも前提条件として含まれているものばかりだからです。

①意思決定のスピードの鈍化に対する解決案

月並みですが、例えば下記が考えられます。

- 情報の透明性を担保する (= 各人ができるだけ意思決定できる情報を得られる状態にする)

- 意思決定のスピードを担保できる人員のみを社内に留める(採用する)

- 階層の数を最低限に留める

Endorphinsが施策としてやっていることとして、例えば「情報の透明性の担保」のために、下記をやっています。

- Slackは基本的にオープンチャンネルで議論する

- 様々な議事録を社内に公開する

※情報の透明性を担保しないことによる負のスパイラルは書き出すときりがないため、本稿では捨象します。部分的な説明としては、先日書いたこちらの記事(情報の透明性が無いと、組織と個人はどうなっていくのか?)をご覧ください。

②情報の伝達がスムーズにいかないことに対する解決案

例えば下記が考えられます。

- 情報伝達のうまくいく方法論を社内で確立する

- 情報伝達がうまい人のみを社内に留める(採用する)

- 情報の透明性を担保する

Endorphinsが施策としてやっていることとして、例えば「情報伝達のうまくいく方法論を社内で確立」として、下記をやっています。

- Slackのチャンネルはテーマや目的別に分ける

- Slackのチャンネル内のチャットは、同じテーマについてはスレッドに連ねる

- Slackは基本的にオープンチャンネルで議論し、他の人が検索してでたどり着けるようにする

③商品ラインナップの拡大を可能にする解決案

例えば下記が考えられます。

- 共通で使える資産とそうでない資産を仕分けする

- とりあえず使えそうだからデータを取る、ということをやめ、活用できるデータを扱いやすい形で生成することを優先する

- 商品ラインナップを増やす前に、既に展開している商品の提供オペレーションを標準化・自動化する

- アップセル・クロスセルを現実的に可能にするために、顧客の信頼を優先し、また顧客のジョブを解決していることを確認する

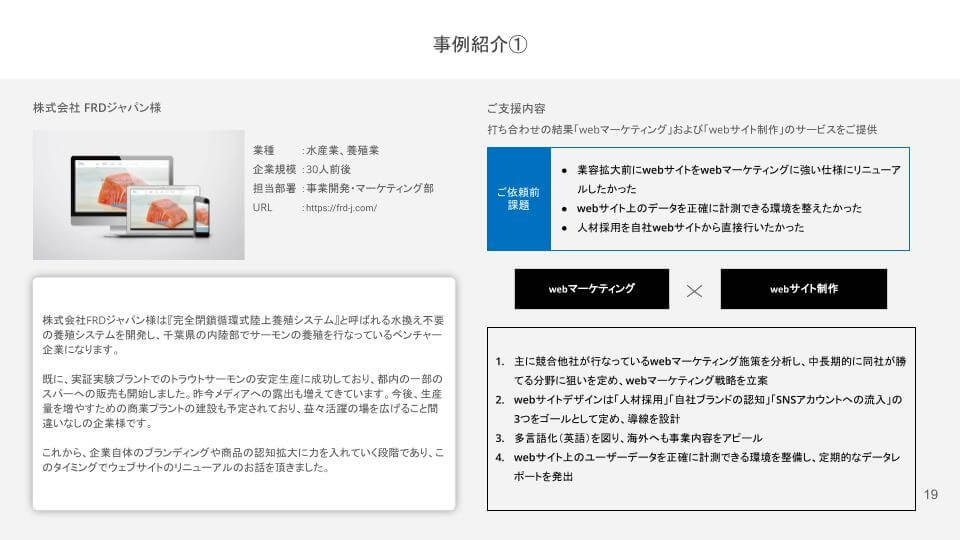

Endorphinsが2021年9月前後で展開し始めている新商品としては下記のようなものがあります。

- WEBマーケティング

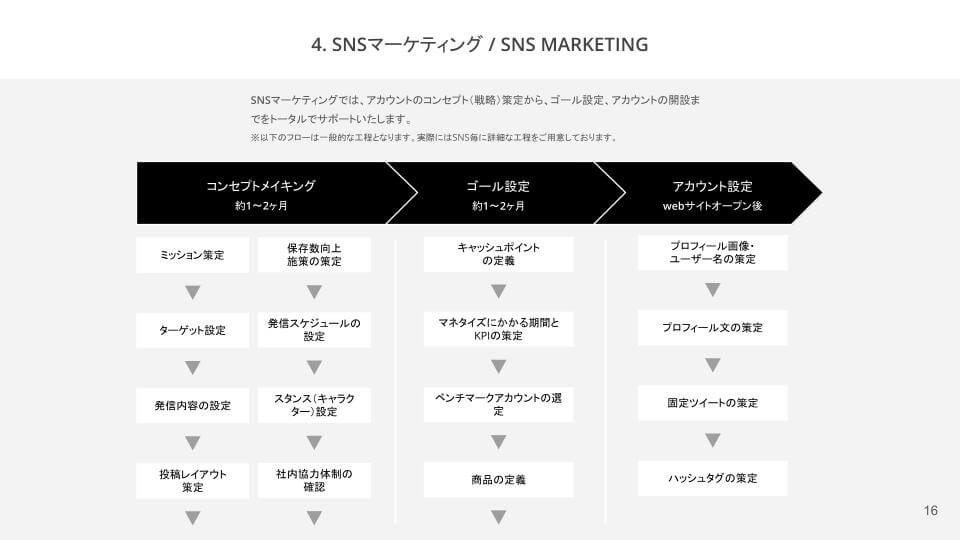

- SNSマーケティング

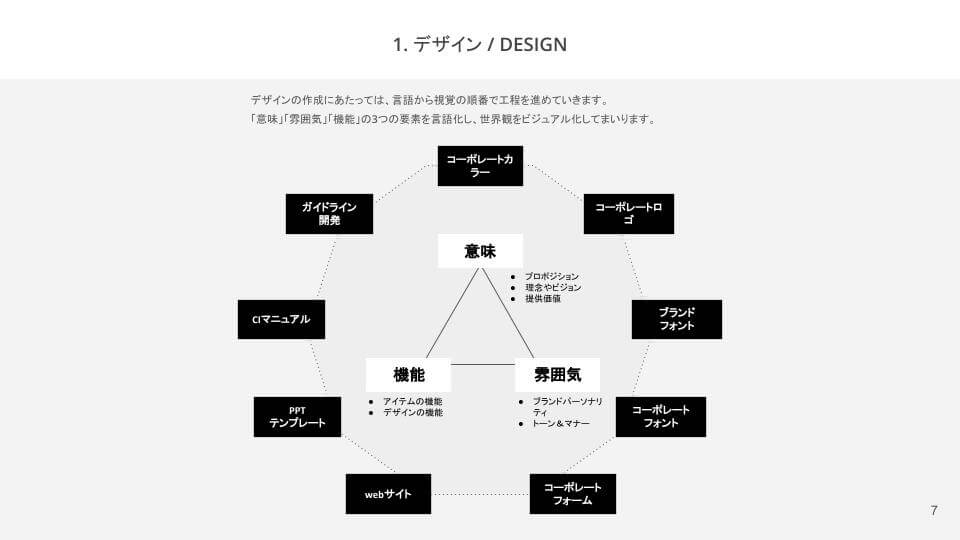

- デザイン

上記3つの新商品は、最終的にはEndorphins全体としての収益獲得の機会を増大させ、それをコストに見合う形で実現することを念頭に開発されています。

また、実際に需要されることを確かめながら提供を開始しているため、ジョブ理論的にもフィットする形を探している段階を経ている。(厳密には、検証段階でもありますが。)

ここで重要なことは、既存の商品としてのWEBサイト制作に対して(稼働を除いて)マイナスの影響がなく、現業務のオペレーションを犯すものではないということです。また、WEB/SNSマーケティング、デザインの商品を通じて、現業務にフィードバックできるノウハウも蓄積できる可能性があるため、プラスの効果が見込めます。

まとめ

組織に複雑性によって生じる不経済について、「提起」では前提条件を整理し、「~~とは」でミクロ経済学の概念を紹介し、「結論」においてその概念に前提を適用したときの帰結を論理展開しました。

「結論」において記載した問題について、解決策としての案を複数提示し、そのなかのいくつかについてはEndorphinsにおける施策と照らし合わせながら具体的な事例を確認しました。

以上によって、下記4点について要点が理解できたかと思います。

- 組織構造の複雑化とは

- 「規模の経済」、「範囲の経済」とは

- 解決策の案

- Endorphinsにおいて講じられている施策

ちなみに

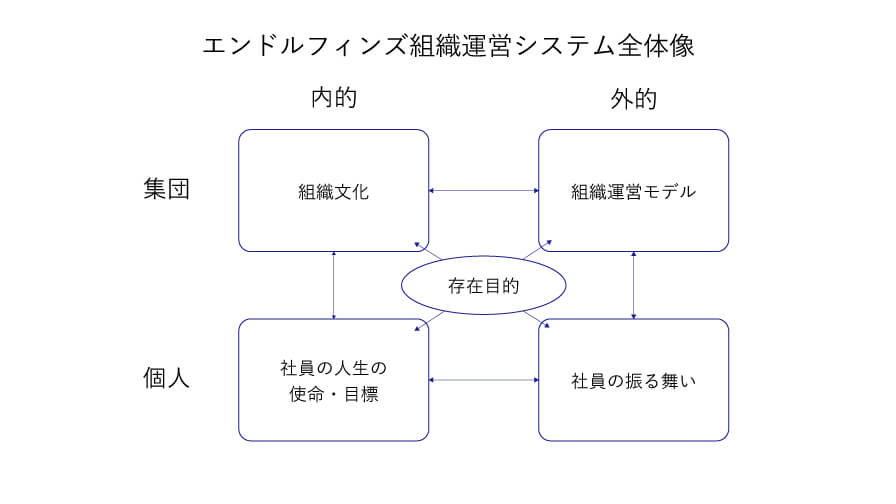

- 本稿においてはわかりやすさを優先し、それぞれの問題に対する解決案をある程度対応させる形で記載しました。ただし本来は、構造的に全てはループしてつながっているため、解決策単体を講じることで実際に解決に至ることは難しく、全体を意図を持って設計し、実際に回し続ける必要があります。

- ビジネス、特にスタートアップであれば、事業を拡大・進捗させることと、規模/範囲の経済の効果を引き出すことは同時に進みます。厳密には、進めざるを得ないです。そのため、解決策として記載したことも、理論的に考えられる範囲での案であり、常にそれが設計・実行できるわけではないです。